EU-Projekt soll Container aufs Wasser bringen

InnoWaTr – in Langform steht diese Abkürzung für „Innovative Waterway Transportation“ und damit für ein echtes Innovationsprojekt, das zum Ziel hat, die klimafreundliche Binnenschifffahrt zu stärken. Daran arbeitet bremenports mit insgesamt 25 Projektpartnern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Schweden häfen- und länderübergreifend zusammen.

Die Idee hinter dem europäischen und EU geförderten Nachhaltigkeitsprojekt: Es geht darum künftig mehr Ladung durch Binnenschiffe zu transportieren, um so den „Modal Shift“, also die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Binnenwasserstraßen, voranzubringen. Die Umsetzung erfolgt dabei durchaus greifbar im Rahmen von acht Realexperimenten, die die Binnenschifffahrt im Nordseeraum in verschiedenen Anwendungsszenarien steigern sollen.

„bremenports ist im Rahmen des Projekts, für das sich insbesondere auch das Häfen-Ressort von Senatorin Kristina Vogt stark gemacht hat, mit der Konzipierung einer Art „Werkzeugkasten“ betraut – also im Endeffekt mit dem Erstellen einer praxisorientierte Anleitung für den Transfer und das Anpassen derartiger Ansätze in der eigenen Stadt oder Region“, berichtet Lars Stemmler, der das insgesamt auf drei Jahre angelegte Projekt bei bremenports federführend betreut.

Bereits in den vergangenen sechs Monaten wurden dabei erste konkrete Projekte umgesetzt und dazu regional sowie länderübergreifend sogenannte „Freight Flow Coalitions“ (FFC), also Lieferketten-Koalitionen, ins Leben gerufen. „Ziel dieser FFCs ist eine übergreifende, kooperative Zusammenarbeit zur Förderung des Binnenschiffverkehrs mit passgenauen, regional abgestimmten Initiativen, den sogenannten Realexperimenten, die später dann als Vorbild auch in anderen Regionen und Häfen dienen sollen“, berichtet Stemmler.

Auch ein insbesondere die Weserregion betreffendes Realexperiment steht dabei an: Gegenwärtig wird geprüft, ob und unter welchen Bedingungen sich eine feste Containerlinie per Binnenschiff zwischen Bremerhaven und Hamburg etablieren lässt. Daran arbeiten gegenwärtig weitere InnoWaTr-Projektpartner wie die Norddeutsche Wasserweg Logistik (NWL) und der Wirtschaftsverband Weser. Logistikunternehmen, die auf diese Binnenschiff-Lösung umstellen, entlasten die Verkehrslage auf den Straßen konkret, gleichzeitig wird der LKW-Verkehr in den Häfen reduziert und letztlich ergibt sich gegenüber dem Container-Transport via LKW eine deutliche Verringerung der Treibhausgase. „Mit dieser Lösung würden wir nicht nur nachhaltig Verkehre von der Straße auf die Wasserstraße verlagern, sondern können unseren Kunden auch eine effizientere Transport-Perspektive für ihre Container und Stückgüter bieten“, so NWL-Geschäftsführer Tim Böttcher.

Derartige Ideen quasi mittels entsprechender Schablonen und Planungswerkzeuge auf andere Regionen übertragbar zu gestalten und mögliche Fallstricke auf dem Weg dorthin im Voraus zu umgehen – das ist nunmehr bremenports Auftrag im Rahmen des InnoWaTr-Projekts: Wie lässt sich der Bedarf für entsprechende Umstellungen des Containerverkehrs ermitteln? Wie lassen sich intuitive Ansätze aus bereits erfolgten Systemaufstellungen bei der Entwicklung weiterer entsprechender Projekte übertragen? Welchen Beitrag können Wissenschaft und Forschung dabei leisten? Das seien nur einige der Fragen, die bremenports gegenwärtig kläre: „Am Ende ist unser Auftrag ein Instrumentarium zu entwickeln, aus dem sich diejenigen, die entsprechende Projekte planen, nach individuellem Bedarf bedienen können“, so Stemmler. Spannend mache die Aufgabe dabei insbesondere, dass nicht nur die Regionen, sondern eben auch die Zielsetzung der Projekte überaus vielfältig sein können: „Das reicht von Containerlinien wie jetzt zwischen den Häfen Bremerhaven und Hamburg geplant, über den Einsatz von autonomen oder ferngesteuerten Schiffeinheiten, bis hin zur urbanen Shuttle-Versorgung des Einzelhandels via Binnenschiff, wie sie in einem weiteren Realexperiment des InnoWaTr-Projekts in Hamburg geplant ist“, so Stemmler abschließend.

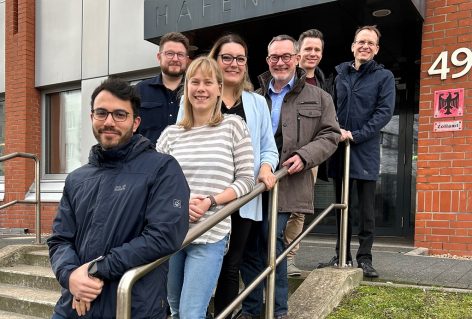

Quelle und Foto: bremenports, der norddeutsche Teil des europäischen Projekts: Zum gemeinsamen Austausch trafen sich Lars Stemmler (ganz oben) und Sabrina Wilms (zweite von unten), die für bremenports an dem Projekt arbeiten, mit den übrigen Norddeutschen Partnern in Bremen. Von unten nach oben: Amir Ali Bashash (Logistik Initiative Hamburg), Jessica Deeg (NWL), Maxim Heinrich (Top-Mehrwert-Logistik), Thomas Voigt (Wirtschaftsverband Weser) und Thomas Brauner (Logistik Initiative Hamburg).