Nordrhein-Westfalen ist eines der Bundesländer mit der höchsten Zahl an Straßenkilometern. Zu den 2.260 Autobahn-Kilometern kommen noch 4.411 Kilometer Bundesstraßen und 13.061 Kilometer an Landstraßen. Dagegen wirken die Zahlen an Wasserstraßen, die Nordrhein-Westfalen durchkreuzen, relativ gering. Gerade einmal 720 Kilometer umfasst das Binnenwasserstraßennetz im einwohnerstärksten Bundesland, dennoch sind diese für den Warentransport nach Nordrhein-Westfalen und aus NRW heraus von großer Bedeutung.

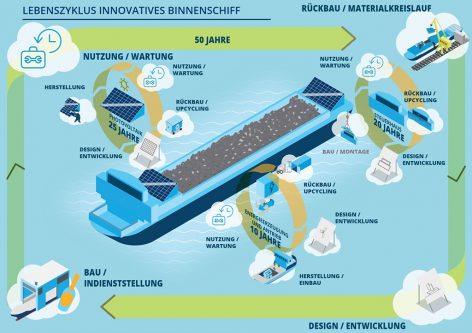

„Um mehr Güter auf der Wasserstraße transportieren zu können, hat sich die Landesregierung darauf verständigt, notwendige Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Dazu müssen vor allem im Kanalnetz des Bundes Schleusenanlagen saniert und Brücken angehoben werden“, betonte Minister Oliver Krischer. „Außerdem investieren wir in diesem Bereich weiter in Forschung und Entwicklung, wie etwa von autonom fahrenden Binnenschiffen und Automatisierung zur effizienteren Nutzung der Hafeninfrastruktur. Wir wollen darüber hinaus gemeinsam mit der Binnenschifffahrt und der Wissenschaft Ansätze entwickeln, die Schiffbarkeit bei sich verändernden klimatischen Bedingungen und Umwelteinwirkungen weiter zu sichern.“ Dazu zähle nicht nur die Frage nach angepassten Schiffsmodellen, sondern auch die Beseitigung von Engpässen im Rheinverlauf bei Niedrigwasser.

Gerade die Dürre-Sommer im letzten Jahr und 2018 haben einmal mehr gezeigt, wie stark die Binnenschifffahrt die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen. Im letzten Jahr wurden die niedrigsten Pegelstände am Rhein Mitte August mit nur noch 32 Zentimeter am Pegel Düsseldorf (2018: 23) und 152 Zentimeter am Pegel Duisburg-Ruhrort (2018: 153) erreicht.

Bereits heute bewältigt die Binnenschifffahrt in NRW rund 25 Prozent des Güteraufkommens über den Rhein und die westdeutschen Kanäle. In den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen sind im Jahr 2022 insgesamt rund 104 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen worden. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag der Güterumschlag der Binnenschiffe damit um 7,0 Prozent unter dem Ergebnis des Jahres 2021 und damit auf einem neuen Tiefstand. 73,3 Prozent der umgeschlagenen Güter stammen aus folgenden vier Güterabteilungen: 28,7 Millionen Tonnen waren Erze, Steine und Erden (−7,9 Prozent), 21,0 Millionen Tonnen Kokerei- und Mineralölerzeugnisse (−5,5 Prozent), 15,7 Millionen Tonnen Kohle, rohes Erdöl und Erdgas (+5,6 Prozent) und 11,0 Millionen Tonnen chemische Erzeugnisse (−14,6 Prozent).

Die bedeutendste Binnenwasserstraße in Nordrhein-Westfalen ist der Rhein. Drei Viertel (74,0 Prozent) der beförderten Güter wurden im vergangenen Jahr in den Häfen an dieser Wasserstraße umgeschlagen. Auf den Plätzen zwei und drei rangierten das Westdeutsche Kanalgebiet (24,0 Prozent) und der Mittellandkanal (1,8 Prozent). Das Schlusslicht bildet das Wesergebiet (0,2). Von den 720 Kilometer Wasserstraßen entfallen rund ein Drittel, 240 km, auf den Rhein und zwei Drittel, 480 km, auf das Kanalnetz: Dortmund-Ems-Kanal (DEK), Datteln-Hamm-Kanal (DHK), Wesel-Datteln-Kanal (WDK), Rhein-Herne-Kanal (RHK) und die Weststrecke des Mittellandkanals (MLK) und kleinere Kanäle.

Das Westdeutsche Kanalnetz, bestehend aus dem Datteln-Hamm-Kanal, dem Dortmund-Ems-Kanal, dem Rhein-Herne-Kanal, dem Wesel-Datteln-Kanal und dem Mittellandkanal verbindet die Flussgebietseinheiten von Rhein, Weser und Ems. Es verbindet den Industrieraum Rhein-Ruhr mit der Nordsee und über den Mittellandkanal mit der Elbe, der Oder und dem Großraum Berlin. Die fünf Schifffahrtskanäle weisen eine Gesamtlänge von 341 km auf. Die Schifffahrtskanäle sind künstliche Oberflächenwasserkörper im Eigentum des Bundes und unterstehen dessen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Um die Binnenschifffahrt und den Logistikstandort Nordrhein-Westfalen zu stärken, hat Minister Krischer mit den Verkehrsministern aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg eine Liste von 30 dringend erforderlichen Infrastrukturprojekten zur Stärkung des wichtigen Transportwegs zu Wasser, der Binnenhäfen und der begleitenden Infrastruktur unterzeichnet. Mit Unterzeichnung der fortgeschriebenen „Düsseldorfer Liste“ machten die Verkehrsminister deutlich: Für die Stärkung der klimaschonenden Binnenschifffahrt ist höchste Eile geboten. „Die Binnenschifffahrt braucht eine Entwicklungsperspektive 2030“, betonte Minister Krischer. „Hierzu gehört eine an zunehmende Niedrigwasser angepasste Flotte, einen umsetzungsorientierten Plan gegen den Wassermangel am Rhein und eine funktionierende Infrastruktur. Die Aktualisierung der Düsseldorfer Liste macht vor allem eines deutlich: Beinahe eine Dekade nach Verabschiedung der ursprünglichen Liste ist viel zu wenig passiert. Wir sagen: Der Rhein ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft. Die Schiffbarkeit des Rheins ist Wohlstandserhalt und Klimaschutz zugleich. Ohne Wasser kein Schiff, ohne Schiff keine Wirtschaft, ohne Wirtschaft keine Verkehrswende.“

Quelle: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Foto: MUNV/ Michael Gottschalk