Nachtschicht im Hafen

Wenn um 22 Uhr die Nachtschicht im Hafen ihre Arbeit im CHEMPARK aufnimmt, ist es spürbar ruhiger als zur Rushhour am Morgen und Nachmittag. Die Zufahrtsstraßen zum Hafen sind leer, nur hin und wieder schiebt sich ein Lkw über die Trassen Richtung Kai, rollen Autos an den Kränen und Schiffen vorbei über den Asphalt zum Tor, hallt der Anlagenbetrieb aus den Produktionsgebäuden bis zum Rheinufer runter.

„Ich arbeite gerne an der frischen Luft“, sagt Christof Pawletta. Der Hafenlogistiker arbeitet im Schichtsystem – auch nachts. Sein Blick folgt den Möwen, die sich an der Kaimauer tummeln und weiß im Schein des Hafenlichts leuchten. Bei guter Sicht kann Pawletta von hier aus den Rhein hoch bis nach Köln schauen. Jetzt lässt er den Blick über die Anlagen am Kai schweifen. Er kennt den Hafen, wenn sich Abendstimmung und Nacht über ihn gelegt haben. Ein Stillleben? Keineswegs!

Rund um die Uhr ist am Hafen Betrieb. Denn: Chemieanlagen kennen keinen Feierabend. Und per Schiff kommt zu jeder Tages- und Nachtzeit Nachschub für die Produktion an. Salz, Kohle und Erze sowie Flüssiggüter werden hier gelöscht, das heißt entladen. Dann geht’s für die heiße – oder auch ganz kalte – Fracht per Lkw, Leitung oder Container zu den Betrieben im CHEMPARK. Oder als Zwischenprodukt aus ihm raus in einem der Schiffe, die den CHEMPARK Tag und Nacht verlassen.

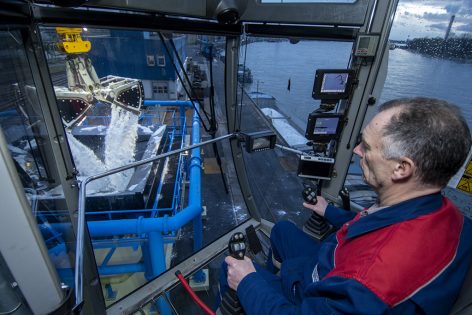

Mit seinen 32 Jahren Berufserfahrung ist Pawletta im Einsatz ein echtes Multitalent. Zum Beispiel als Kran- und Baggerführer beim Löschen von Salz und Kohle. Weithin sichtbar ist der riesige rote Bagger, den er bedient. „Nachts konzentriert und motiviert zu arbeiten, ist schon was anderes als im normalen Tagesbetrieb – schließlich arbeite ich dann gegen meinen natürlichen Biorhythmus“, beschreibt Pawletta die Herausforderungen der Nachtschicht.

Häufig arbeitet Pawletta auch als Tankerbrückenwart beim Löschen von Flüssiggütern. Der Tanker liegt dann an der Verladebrücke des Hafens und der 58-Jährige arbeitet zusammen mit zwei Kollegen im Team auf dem Tankschiffanleger: Sie steuern und überwachen das Herauspumpen der Chemikalien aus dem Schiffsbauch in die Rohrbrücken des CHEMPARK. Bei Wind und Wetter sind Pawletta und seine Kollegen draußen – bei Eis und Schnee, bei Sonne und Hitze. „Im Sommer ist es am schönsten hier – auch wenn’s in der Schutzkleidung dann ordentlich warm wird“, erzählt Pawletta mit einem Augenzwinkern.

Kein Auge zugedrückt wird dagegen in Sachen Sicherheit. Die allgemeine Hafenverordnung und die Rheinschifffahrtspolizei-Ordnung regeln die Arbeiten mit Gefahrgütern. Das permanente Überwachen des Be- und Entladens garantiert die rund um die Uhr besetzte Messwarte des Hafens, von der aus alle Verbindungen und Ventile auf Dichtigkeit kontrolliert werden: In Großaufnahme werden hier alle Anschlüsse gezeigt – außerdem alle Daten rund um Ventile, Durchfluss und Druckverhältnisse. Auch beim Entladen steht Sicherheit ganz im Vordergrund: Jeder Mitarbeiter soll nicht nur abends, sondern auch am frühen Morgen gesund nach Hause gehen. Neben der Sicherheit hat auch der Gewässerschutz hohe Priorität – dazu gibt es für jedes Produkt eine Prüfliste mit speziellen Hinweisen zum Entladen. Aus diesem Grund arbeiten im Logistik-Team Profis mit entsprechendem Fachwissen: Sie können verantwortungsvoll und eigenständig nach all diesen Vorgaben entscheiden.

Der Chemiepark ohne Hafen? Nicht denkbar! Schon seit rund 130 Jahren ist das Hafengelände am Rheinufer Anlaufpunkt für die Schwerlastkähne, die stromauf- und –abwärts steuern. Wenn es hier „Stau gibt“, dann stocken auch die Produktionsprozesse in den Betrieben. Im Jahr 2019 hat das Chemion-Team 1.534 Schiffe mit 2,216 Mio Tonnen Ladung gelöscht. Die Chemion-Logistiker takten die Auslieferungen ganz nach Kundenwunsch. Die meisten Kunden benötigen eine rund um die Uhr Versorgung. Das stellen die Logistikexperten durch ein flexibles System sicher. 365 Tage im Jahr. Tag und Nacht.

Quelle und Foto: Currenta, Christof Pawletta beim konzentrierten Arbeiten im Führerhaus des Salz-Baggers in luftiger Höhe auf acht Metern.