Hapag-Lloyd veröffentlicht Jahresabschluss

Hapag-Lloyd hat seinen testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Im Berichtsjahr konnte das EBITDA auf gut 12,8 Milliarden US-Dollar (rund 10,9 Milliarden Euro) gesteigert werden. Das EBIT wuchs auf rund 11,1 Milliarden US-Dollar (rund 9,4 Milliarden Euro) und das Konzernergebnis verbesserte sich auf rund 10,8 Milliarden US-Dollar (9,1 Milliarden Euro). Treiber dieser positiven Geschäftsentwicklung waren im Wesentlichen deutlich höhere Frachtraten infolge sehr starker Nachfrage nach Exportgütern aus Asien.

„Wir blicken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück, in dem wir massiv in moderne Schiffe und neue Container investiert haben. Darüber hinaus haben wir unsere Finanz- und Vermögenslage deutlich gestärkt. Leider sind aber auch die Transportaufwendungen deutlich gestiegen, vor allem aufgrund der Engpässe in den globalen Lieferketten“, sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Die Umsätze erhöhten sich auf rund 26,4 Milliarden US-Dollar (circa 22,3 Milliarden Euro), insbesondere aufgrund der höheren durchschnittlichen Frachtrate von 2.003 USD/TEU (2020: 1.115 USD/TEU). Die Transportmenge bewegte sich aufgrund der angespannten Lieferketten mit 11,9 Millionen TEU in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 11,8 Millionen TEU). Gleichzeitig stiegen die Transportaufwendungen sehr deutlich um 17,1 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar (10,3 Milliarden Euro). Grund dafür sind insbesondere höhere Bunkerpreise und Charterraten sowie gestiegene Stand- und Lagergelder.

Im Jahr 2021 wurde die Nettoverschuldung vollständig abgebaut. Per Jahresultimo lag die Liquidität bei etwa 8,7 Milliarden US-Dollar (etwa 7,7 Milliarden Euro). Damit überstieg sie die Finanzschulden deutlich, sodass Hapag-Lloyd zum Bilanzstichtag über eine Nettoliquidität von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro) verfügte.

Aufgrund des sehr erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahres haben Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividendenzahlung in Höhe von 35 Euro pro Aktie vorzuschlagen.

Ausblickend erwartet Hapag-Lloyd eine sehr starke Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022. Für die zweite Jahreshälfte sollte sich die angespannte Situation in den globalen Lieferketten verbessern und dies zu einer beginnenden Ergebnisnormalisierung führen. Das EBITDA wird in einer Bandbreite von 12 bis 14 Milliarden US-Dollar (10,7 bis 12,4 Milliarden Euro), das EBIT in einer Bandbreite von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar (8,9 bis 10,7 Milliarden Euro) erwartet.

Vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie sowie der derzeitigen Entwicklungen in der Ukraine ist die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

„Das Geschäftsjahr 2022 hat für uns erfolgreich begonnen, aber in den gestörten Lieferketten gibt es noch keine wesentliche Entspannung. Hinzu kommt der furchtbare Krieg in der Ukraine, der uns alle betrifft. Wir stehen an der Seite der internationalen Gemeinschaft, haben unsere Buchungen von und nach Russland gestoppt und fordern eine dringende Deeskalation und Frieden“, so Rolf Habben Jansen und ergänzt: „Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden hat für uns weiterhin höchste Priorität – und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um auch humanitäre Unterstützung zu leisten.“

Die vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2021 inklusive der Erläuterungen zu den Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie als Download im digitalen Geschäftsbericht:

https://hlag-2021.corporate-report.net

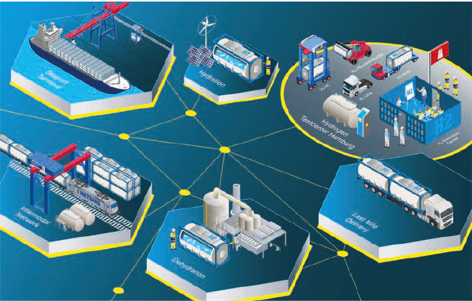

Quelle und Grafik: Hapag-Lloyd