Der globale Frachtverkehr ist heute unter Einbeziehung der Hafen- und Logistikstandorte für elf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Eine Veränderung bestehender Transportketten und Logistikprozesse wird international diskutiert und gefordert. Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat die EU mit der Verabschiedung des European Green Deal eine Zielvorgabe gemacht. Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden.

Welche Maßnahmen dafür im Hafen- und Transportsektor notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen, darüber diskutierten Experten auf Einladung der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) und Hafen Hamburg Marketing (HHM). 375 Teilnehmer folgten den Vorträgen und Fragerunden im Rahmen einer digitalen Veranstaltung unter dem Titel „Klimaneutral in die Zukunft – Was können wir tun?“.

Sebastian Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der LHG, moderierte gemeinsam mit Marina Basso Michael, verantwortlich bei HHM für die Marktentwicklung in der Ostseeregion und Europa, den fachlichen Austausch zwischen Experten und den aus Deutschland und dem Ausland zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Mit unserer Veranstaltung möchten wir Anregungen in die Diskussion für klimafreundliche Transportketten und Häfen einbringen. Der Austausch zwischen Hafen- und Verkehrswirtschaft sowie der Wissenschaft bringt uns neue Ansätze und motiviert, die bereits erfolgreich begonnene Kooperation auf allen Ebenen auszubauen. Die LHG übernimmt dabei an der Schnittstelle Land-/Seeverkehr eine wichtige Rolle”, sagte Jürgens.

Auf erhebliche Optimierungspotenziale für mehr Nachhaltigkeit im Hafen der Zukunft ging Carlos Jahn vom Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen ein. Die Synchronisierung von see- und landseitigem Transport durch digitales Vernetzen der Logistikpartner sollte seiner Auffassung nach vorangebracht werden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und der Nutzung großer Datenmengen lassen sich nach Ansicht von Jahn Wartezeiten reduzieren und Vorstauflächen in den Häfen effizienter nutzen. Einen großen Mehrwert zur Verbesserung der Routen- und Fahrplanoptimierung bei Schiffen liefern Daten in Echtzeit rund um das Schiff und seine Einsatzplanung. Die Reduzierung beim Treibstoffverbrauch, geringere Wartezeiten, weniger Flächenbedarf und angepasster Equipmenteinsatz zahlen sich am Ende auch für eine nachhaltigere Organisation im Hinterlandverkehr der Häfen aus.

Über die weitere Entwicklung bei Schiffsantrieben und den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe in der Schifffahrt informierte aus Sicht der Reederei Stena Line, Erik Lewenhaupt. „Kraftstoffe wie Wasserstoff, Green Methanol und die zunehmende Elektrifizierung, sind Beispiele dafür, wie wir uns in Richtung einer grüneren Logistik bewegen können. Für kürzere Strecken wird zur Zeit Elektrifizierung bevorzugt, für die Langstrecke Green Methanol“, erläuterte Lewenhaupt. Um deren Einsatz voranzutreiben, werden nicht nur umfangreiche Investitionen für bestehende Schiffe benötigt, sondern auch eine Versorgungsinfrastruktur in den Häfen. Die Erneuerung von Flotten, die Nachrüstung von Motoren und die Steigerung der Effizienz sind notwendige Instrumente, die strukturelle Verbesserungen in der Logistikkette sicherstellen und den CO2-Fußabdruck senken werden. „Wir bei Stena Line wollen Vorreiter sein und setzen uns für eine nachhaltige Transportlogistik ein“, sagte Lewenhaupt.

Wie sich intermodale Transportketten im Zu- und Ablaufverkehr der Häfen umweltfreundlicher gestalten lassen, darüber informierte Jan Weiser von Kombiverkehr. Er machte deutlich, dass in dem von Kombiverkehr betriebenen intermodalen Netzwerk die Einsparung von 80 Prozent CO2 im Vergleich zum Transport auf der Straße erreichbar ist. Dabei helfe die Nutzung von „grünem“ Strom und die präzise Erfassung von Emissionen im Schienengüterverkehr. Kunden erhalten jetzt schon durch vorhandene Instrumente, wie z.B. den CO2-Rechner, alle Basisangaben zur Bewertung klimafreundlicher Transporte. Zusätzlich wünschte sich Weiser auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Güterverkehr eine bessere Standardisierung und Kranbarkeit von Sattelaufliegern. Darüber hinaus sei es notwendig, die Spediteure vom intermodalen Transport zu überzeugen. „Spediteure müssen in Richtung Schiene umdenken“, sagte er.

Zum Themenfeld Optimierungspotenziale beim Hinterlandverkehr auf der Schiene äußerte sich auch Jörg Ullrich, Geschäftsführer von European Cargo Logistics (ECL) und Nordic Rail Service (NRS). „Der Güterverkehr auf der Schiene muss bei Transportbuchungen für die Nutzer über einen One-Stop-Shop so einfach wie im Straßengüterverkehr werden. Bei Beibehaltung des Wettbewerbs streben wir Kooperationen zwischen Operateuren und Spediteuren an, die neue Verbindungsangebote auf der Schiene erleichtern“, so Ullrich. Neben der vertikalen Kooperation sähe ECL auch in der horizontalen Kooperation große Chancen, um durch Digitalisierung und offene Teilung der Transportdaten mehr Transparenz unter allen Beteiligten zu erreichen. „Der Hafen ist an der Schnittstelle Land-/Seetransport der Schlüssel in der Transportkette. Die Bündelung, Verwaltung und Steuerung aller Informationen und Daten entlang der Transportkette übernimmt zweckmäßigerweise ein sog. „Control Tower“. Er ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Entwicklung von intermodalen Transporten. Die Häfen als Schnittstelle der intermodalen Routen bieten sich für eine solche Funktion an”, führte Ullrich an.

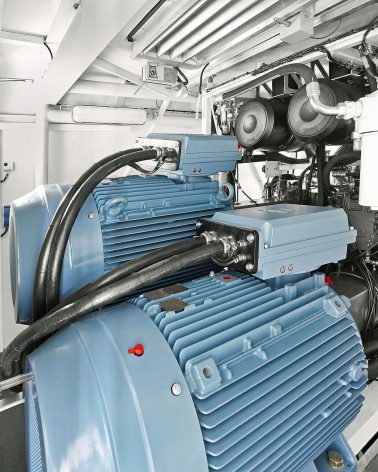

Aus Sicht von Ortwin Harms, Geschäftsführer bei der LHG, ist der Ausbau der Hafeninfrastruktur, die sich an geänderte Schiffsgrößen und Landstromnutzung anpassen muss, von großer Bedeutung. „Mit einer weiteren Optimierung der Lade- und Löschvorgänge und einer Anpassung der Hafen-Vorstauflächen wird der Personal- und Equipmenteinsatz bei der LHG weiter verbessert“, sagte Harms. Auch der Einsatz neuer Umschlaggeräte, die im Rahmen der weiteren Elektrifizierung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit bringen werden, sei ein wichtiges Ziel der LHG, ergänzte er. Als Hafenumschlagbetrieb sei die LHG sehr daran interessiert, dass Gerätehersteller auf Elektrifizierung setzen und es von Seiten der Bundesregierung Fördergelder zur Entwicklung neuer Technologien geben sollte.

Basso Michael sagte zum Ende der gemeinsam mit der LHG organisierten Veranstaltung: „Der Hamburger Hafen mit seiner großen Zahl an Umschlag- und Verkehrsbetrieben sowie den Partnerhäfen in der Region entwickelt heute schon erfolgreich Maßnahmen, um den Seegüterumschlag und Seehafenhinterlandverkehr effizient und gleichzeitig umweltverträglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund verstehen wir Innovationen und technologische Exzellenz als zentrale Schlüssel, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln sowie ökologisch handeln und erfolgreich wirtschaften zu können. Auf lange Sicht ist die konsequent zu verfolgende Dekarbonisierung des Transportsektors der Schlüssel zu positiven Veränderungen.“

Quelle: Lübecker Hafen-Gesellschaft und HHM, Foto: HHM, Sebastian Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der LHG, moderierte gemeinsam mit Marina Basso Michael, verantwortlich bei HHM für die Marktentwicklung in der Ostseeregion und Europa, den fachlichen Austausch zwischen Experten.