ITS Weltkongress in Hamburg eröffnet

„Experience Future Mobility Now“: Unter diesem Motto hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher den 27. ITS Weltkongress eröffnet. Noch bis Freitag präsentieren 400 Aussteller aus aller Welt im teileröffneten CCH, den Messehallen und an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt die neuesten Entwicklungen rund um intelligente Mobilität, vernetzter Verkehr und smarte Logistik.

Zum weltweit größten Branchentreffen werden über 10.000 Gäste erwartet. Ziel des ITS Weltkongresses, der unter 2G-Regeln stattfindet, ist es, innovative Mobilitätskonzepte für alle erlebbar zu machen. Am Donnerstag, dem kostenfreien „Public Day“, steht der ITS Weltkongress allen Besucherinnen und Besuchern offen. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und viele technische Live-Präsentationen.

Angelos Amditis, Chairman of ERTICO: „Unser Ziel ist es, einen einzigartigen Einblick in die Welt der Mobilitätsysteme und -dienstleistungen zu geben. Der Kongress bietet eine ideale Plattform für die globale ITS-Community, um mit der rasanten Entwicklung der Branche Schritt zu halten, sich über die Zukunft der Mobilität auszutauschen sowie innovative Mobilitätskonzepte und ihre Umsetzung in die Praxis zu erleben. Hamburg bietet eine einmalige und moderne Perspektive auf das Thema Mobilität, und die möchten wir mit der ganzen Welt teilen.“

Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister: „Auf dem ITS Weltkongress zeigt Hamburg die Mobilität der Zukunft: Dazu gehören autonomes Fahren im Echtbetrieb, intelligente Verkehrssteuerung auf Straßen und Schienen sowie digitale Dienste, die unsere Mobilität einfacher, effizienter und klimafreundlicher machen. Wir begrüßen über 400 Aussteller, die Ideen und Technologien aus der ganzen Welt nach Hamburg bringen. Sie erleben auf dem ITS Kongress eine Stadt, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellt und die Mobilitätswende aktiv voranbringt.“

Anjes Tjarks, Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Das Ziel ist ganz klar: Die Menschen in Hamburg sollen dauerhaft vom ITS Kongress und den hier vorgestellten Projekten profitieren. Deshalb entwickeln wir die ITS-Strategie und unsere Ziele für 2030 weiter und wollen die Chancen der Digitalisierung für den Klimaschutz und die Mobilitätswende nutzen. So machen wir Hamburg zur digitalen Modellstadt für eine smarte Mobilität der Zukunft.“

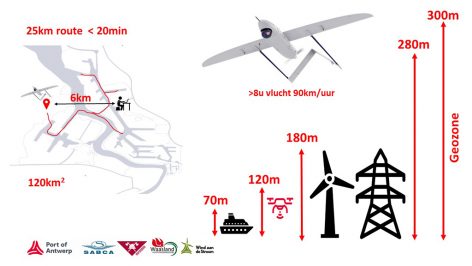

Mit dem autonomen Kleinbus HEAT durch die HafenCity fahren, Ampelprognosen in Echtzeit aufs Smartphone bekommen und Drohnen, die bei der Hafenüberwachung und der medizinischen Versorgung helfen – dies sind nur einige Beispiele, wie die mobile Stadt von morgen aussehen könnte und die auf dem ITS Weltkongress in Hamburg bereits heute gezeigt werden. Der Kongress ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung der 2016 vom Hamburger Senat beschlossenen ITS-Strategie, die bis ins Jahr 2030 reicht.

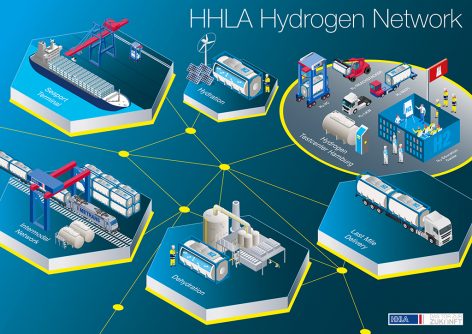

Bis dahin will Hamburg seine Ziele in sechs Handlungsfeldern erreichen. Sie umfassen die Themen „Automatisierte und vernetzte Mobilität“, „Mobilitätsdienstleistungen“, „Digitale Hafen- und Logistiklösungen“, „Intelligente Infrastruktur“, „Neue Dienstleistungen aus neuen Technologien“ sowie „Nachhaltige Lösungen für Städte und Bürger“. Die Handlungsfelder stehen auch im Mittelpunkt des fünftägigen Veranstaltungsprogramms. Hamburg ist die Modellstadt für Mobilitäts- und Logistiklösungen in Ballungsräumen, bei der unterschiedliche Akteure der Stadt, der Wirtschaft und der Wissenschaft zusammenarbeiten. In Vorbereitung auf den ITS Weltkongress 2021 hat Hamburg aus insgesamt rund 175 ITS-Projekten 42 sogenannte Ankerprojekte ausgewählt: Sie spielen eine entscheidende Rolle, um die Ziele der ITS-Strategie zu erreichen und bilden eine wichtige Grundlage für andere ITS-Projekte. Die Ankerprojekte können während des ITS Weltkongresses vor Ort erlebt werden.

400 Aussteller präsentieren in den Messehallen Ideen und Lösungen rund um intelligente Verkehrssysteme. Nationale und internationale Technologiekonzerne, Digitalunternehmen, Autohersteller und Systemanbieter aus dem Verkehrsbereich sind ebenso vertreten wie Unternehmen aus den Bereichen Softwarenentwicklung, Telekommunikation und Unternehmensentwicklung. Auch Verbände und Organisationen stellen Strategien und Lösungsansätze vor. Die Ausstellungsflächen befinden sich in den Hallen B3, B5 und B7.

Was der Bund, die Bundesländer und die Landesbehörden zur Mobilität der Zukunft beitragen, erfährt man in Halle B4. Technische Vorführungen ergänzen das Ausstellungsprogramm: In Demonstrationshalle B2 können die Besucherinnen und Besucher erleben, wie Ideen in die Praxis umgesetzt wurden. Viele Entwicklungen feiern dort auf der großzügigen Demonstrationsfläche von über 4.000 Quadratmetern ihre Premiere in der Öffentlichkeit. Um neue Entwicklungen geht es auch in der Start-up-Area in Halle B3. Junge Unternehmen finden hier eine Plattform, um ihre Geschäftsideen zu präsentieren und an Pitchings und Podiumsdiskussionen teilzunehmen.

In Halle B6 tauschen sich Expertinnen und Experten aus aller Welt fachlich aus. Die Eröffnungs- und Schlussveranstaltung sowie alle Podiumsdiskussionen finden im teileröffneten CCH statt. Das internationale Fachprogramm bestreiten Multiplikatoren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Erstmals finden sich angesichts der wichtigen Rolle des Hamburger Hafens zwei spezielle globale Foren im Programm: zu „Mobility as a Service“ (MaaS) und zu Fracht und Logistik.

Der ITS Weltkongress 2021 findet auch außerhalb des Messegeländes statt. Von Montag bis Freitag stellen intelligente Verkehrslösungen bei insgesamt vier „Mobility Transition Demonstration“-Touren ihre Praxistauglichkeit unter Beweis.

Eine eigens für den Kongress konzipierte ITS-Velo-Tour führt per Rad zu ganz unterschiedlichen Verkehrsprojekten, die im Zuge der Hamburger ITS-Strategie und in der Vorbereitung auf den Kongress entstanden sind.

Für alle Interessierten öffnet der ITS Weltkongress 2021 am Donnerstag, 14. Oktober seine Tore. Neben einem hochkarätigen Bühnenprogramm mit Vorträgen des Physikers, Moderators und Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Dr. Suzanna Randall und einem „Science Slam“, bietet der Public Day viel Raum, um sich mit Diskussionen, Projektvorstellungen und bei diversen technischen Live-Demonstrationen den Themen Mobilität, Transport und Verkehr zu nähern. Das Bühnenprogramm, durch das NDR-Moderator Yared Dibaba führt, richtet sich am Vormittag insbesondere an Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die sich für moderne Mobilität interessieren.

Unter folgendem Link können sich Interessierte kostenfrei für den ITS Public Day am 14. Oktober anmelden: www.ITSweltkongress.hamburg

Ziel des Kongresses ist es, auch jüngere Hamburgerinnen und Hamburger einzubinden: In den vergangenen Monaten haben Jugendliche im Rahmen eines Ideen-Wettbewerbs an Hamburgs Schulen ihre Perspektiven für eine Mobilität von morgen erarbeitet. Diese und weitere Ergebnisse aus Projekten, die in Kooperation mit Hamburger Universitäten durchgeführt wurden, stellen die Schülerinnen und Schüler auf dem ITS Weltkongress vor. Zudem berichten Jugendreporter*innen über Themen des Kongresses auf dem Instagram-Account @itsyoungmobility mit dem Hashtag #itsyoungmobility.

Quelle und Foto: ITS Hamburg, v.l.n.r. Carla Wellmann (ITS Young Mobility Community), Dr. Anjes Tjarks (Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende), Dr. Peter Tschentscher (Hamburgs Erster Bürgermeister), Dr. Angelos Amditis (Chairman of ERTICO) und Marcel Schweitzer (Senatssprecher Hamburg). Bildcredit: ITS Weltkongress (Andreas Schmidt-Wiethoff).