BMDV fördert erstmals Shuttle-Linien auf Wasserstraßen

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) fördert erstmals die Einrichtung von regelmäßigen Linien für Großraum- und Schwertransporte (GST) auf der Wasserstraße.

Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Wir wollen Anreize schaffen für die Verlagerung von GST auf den umweltschonenden Verkehrsträger Binnenschiff. Denn Wasserstraßen haben ein großes Potenzial für den Transport von großen und schweren Gütern. Sie verfügen über genügend freie Kapazitäten und sparen enorm CO2 ein. Außerdem tragen sie zur Entlastung der Straßeninfrastruktur bei und sind prädestiniert für den Transport im Hauptlauf mit dem Binnenschiff.“

Antragsberechtigt ist jedes Unternehmen in Privatrechtsform mit Sitz oder selbständiger Niederlassung in Deutschland, das den GST-Linien-Verkehr auf Wasserstraßen betreibt. Gefördert werden die Kosten des Transportes auf der Wasserstraße mit einem Anteil von 50 Prozent. Die Anträge werden von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) bearbeitet und bewilligt.

Die Nutzung von Schiene und Wasserstraße für GST im Hauptlauf ist ein wichtiger verkehrspolitischer Schritt zur Erreichung der Klimaziele und zur Entlastung der Straßeninfrastruktur. Der Förderaufruf wurde am 28. August 2023 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers unterwww.bundesanzeiger.de bekannt gegeben. Weitere Informationen sowie die Antragsunterlagen stehen unter www.ELWIS.de oder www.wsv.de/Service/Förderprogramme zur Verfügung.

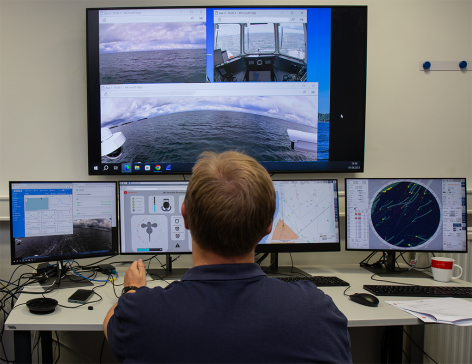

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Foto: BMDV/ Sandra Steins