Branche diskutiert über Niedrigwasser und Innovationen

Die Themen für das traditionelle Schiffermahl der Schifferbörse Duisburg-Ruhrort gab das Jahr 2018 fast von allein vor: Auf der einen Seite das Niedrigwasser und der Zustand von Schleusen und Kanälen, auf der anderen Seite der Traum vom autonomen Fahren und wie er am Niederrhein und im Ruhrgebiet Wirklichkeit werden könnte.

Einer der ersten Ansprechpartner der Branche für beide Themen ist der diesjährige Ehrengast, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, der versprach, sich auch über NRW hinaus für die Belange der Wasserstraße einzusetzen.

Auf 150 Zentimeter Wassertiefe ist der Rheinpegel in diesem Jahr in Duisburg-Ruhrort zeitweise gesunken. Die gravierenden Auswirkungen für die Schifffahrt, die Dienstleister und die Industrie waren eines der bestimmenden Themen beim traditionellen Schiffermahl der Schifferbörse Duisburg-Ruhrort. Schifferbörsen-Vorstand Frank Wittig nahm daher gleich zu Beginn den diesjährigen Gast NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst in die Pflicht: „Politik kann sehr wohl etwas tun, um die Wasserstraße im Wettbewerb zu den anderen Verkehrsträgern zu stärken. Wir müssen die flussbaulichen Maßnahmen, die bereits vorgesehen sind, nicht mehr nur diskutieren, sondern zügig angehen. Dafür muss das Land NRW Impulse geben“, sagte der Vorsitzende der Schifferbörse. Besonders der Zustand von Schleusen und Nischenpollern, an denen Schiffe eigentlich in der Schleuse befestigt werden, beeinträchtige die Branche schon zu lange. Die besondere Bedeutung der Wasserstraße für Wirtschaft und Bevölkerung zeigte sich, als die Bundesregierung als Reaktion auf das anhaltende Niedrigwasser den Zugriff auf Treibstoff aus der Erdöl- Reserve Deutschlands freigegeben hat.

In seiner Festrede zeigte sich NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst sehr zufrieden mit seinen Rahmenbedingungen: Er habe die finanziellen Möglichkeiten, die Projekte und die Akzeptanz für die Investitionen, um schnell Fortschritte zu erzielen. Das gelte auch für die Wasserstraße. „Ziel der Landesregierung ist es, die Leistungsfähigkeit der Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Wir wollen, dass mehr Güter aufs Schiff verlagert werden. Deshalb setzen wir uns beim Bund dafür ein, dass die Wasserstraßeninfrastruktur saniert und in die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der Binnenschifffahrt investiert wird. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, 15 neue Stellen nur für Nordrhein-Westfalen bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zu schaffen, damit mehr Tempo auf Sanierung und Ausbau des Netzes kommt“, so der NRW-Verkehrsminister.

Neben den Leiden der Infrastruktur blickte Schifferbörsen-Vorstand Wittig auch in die Zukunft: Innovationen wie das autonome Fahren müssten besonders zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet aufs Wasser kommen: „Unsere Region hat hervorragende Voraussetzungen, um die Zukunft der Binnenschifffahrt aktiv und an vorderster Stelle mitzugestalten“, betonte der Vorstandsvorsitzende in seiner Rede und verwies auf die kürzlich erschienene Machbarkeitsstudie der Ruhr-IHKs. „Wenn nicht wir laut und kräftig die Stimme für die Wasserstraße erheben, wird das kein anderer für uns machen.“

Im Vorfeld des Schiffermahls hatte die jährliche Börsenversammlung der Schifferbörse, deren Geschäftsführung bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve angesiedelt ist, im Haus Rhein stattgefunden. Die Versammlung bestätigte dabei IHK-Vizepräsident Frank Wittig (Wittig GmbH) im Amt des Vorsitzenden. Der Duisburger Unternehmer vertritt seit 2012 die Interessen der über 60 Mitglieder. Seine Stellvertreter bleiben Heiko Brückner (Haeger & Schmidt), Joachim Schürings (Thyssenkrupp Steel Europe) und Roberto Spranzi (DTG). Sie sind Teil des 13-köpfigen Gesamtvorstands, der im Amt bestätigt und ergänzt wurde. „Ich freue mich, dass uns die Börsenversammlung erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Damit können wir den eingeschlagene Weg fortsetzen und unseren Ideen eine langfristige Perspektive geben“, sagte Frank Wittig nach der Wahl.

Zusammensetzung des Börsenvorstands ab 22. November 2018

Vorstandsvorsitzender:

Frank Wittig (Wittig GmbH)

Stellv. Vorsitzende

Heiko Brückner (Haeger & Schmidt Logistics GmbH)

Joachim Schürings (Thyssenkrupp Steel Europe AG)

Roberto Spranzi (DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Bin-nenschifffahrt eG)

Vorstand:

Steffen Bauer (Imperial Shipping Holding GmbH)

Dr. Herbert Eichelkraut (Hüttenwerke Krupp Mannes-mann GmbH)

Thomas Groß (Hülskens Wasserbau GmbH)

Dr.-Ing. Gerhard Hartfeld (RBH Logistics)

Detlef Kohlmeier (Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G.)

Thomas Maaßen (Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG)

Drs. Stefan Meeusen (Coöperatie NPRC U.A.)

Volker Seefeldt (HTAG Häfen und Transport AG)

Martin Staats (MSG eG)

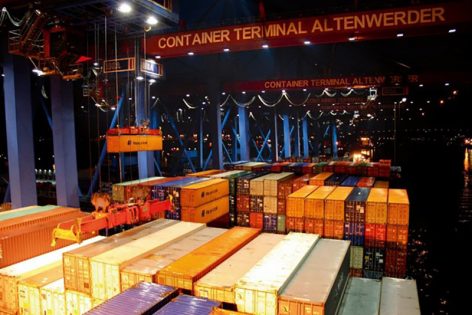

Quelle und Foto: Niederrheinische IHK