Am 22. März legte der Katamaran Energy Observer während seiner Odyssee um die Welt in Antwerpen an. Der belgische Hafen ist die 34. Station des Wasserstoffschiffs. Die Besatzung unter der Leitung von Victorien Erussard (Gründer und Kapitän) und Jérôme Delafosse (Expeditionsleiter) wurde vom Hafen Antwerpen und der Compagnie Maritime Belge (CMB) im Port House begrüßt.

Bis zum 29. März liegt das Schiff im Kattendijkdok im Messedorf „Watt’s Next?“. Eine kostenlose und interaktive Ausstellung für Jung und Alt über Initiativen des Hafens Antwerpen, die zum Energiewandel beitragen.

Annick De Ridder, Hafensenatorin von Antwerpen: „Die Hafengemeinschaft und ihre Partner arbeiten zusammen, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Offene Kommunikation ist das Kernkonzept. Offene Kommunikation untereinander, aber auch mit der Gesellschaft. Die Ankunft des Energy Observer ist daher der perfekte Zeitpunkt, um unsere Hafenaktivitäten der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

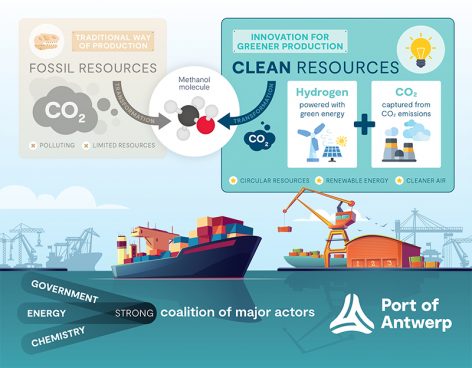

Dieser Zwischenstopp des Energy Observer ist eine Gelegenheit, zu entdecken und zu verstehen, wie ein Welthafen die Klima- und Energieprobleme angeht und sich für Zukunftslösungen einsetzt. Dabei spielen Position, Standort und Systeme eine entscheidende Rolle. So testet der Hafen beispielsweise seit einigen Jahren neue Energiequellen wie Wasserstoff.

Mit der Ausstellung „Watt’s Next?“ bietet der Hafen Antwerpen der Öffentlichkeit an neun Tagen einen Einblick in diese Energiethemen. „Wasserstoff ist der gemeinsame Nenner, der Energy Observer, CMB und Port of Antwerp verbindet. Einer der Kraftstoffe der Zukunft, der es uns ermöglicht, Energie zu speichern und zu transportieren. Wir unterstützen die innovativen Initiativen zum Thema Wasserstoff voll und ganz – erst im November haben wir das Schiff Hydroville mit unserem Sustainability Award ausgezeichnet – und hoffen, in den kommenden Monaten die erste Wasserstoffstation weltweit in unserem Hafen betreiben zu können“, sagt Jacques Vandermeiren, CEO der Antwerp Port Authority.

„CMB teilt den gleichen Ozean und die gleiche Vision wie das Energy-Observer-Team. Wir sind ebenfalls von der Leistungsfähigkeit von Wasserstoff als Schlüssel zu einer nachhaltigen Schifffahrt und damit zum Energiewandel überzeugt“, sagt Alexander Saverys, CEO von CMB.

Im Rahmen des Zwischenstopps des Energy Observer in Antwerpen organisiert der Hafen Antwerpen zahlreiche Veranstaltungen. Zum Beispiel eine Innovations-Mission in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission: Eine zweitägige Mission, die sich mit grünem Wasserstoff und den Erfolgsfaktoren für den groß angelegten Roll-out von Hydrogen-Valley-Projekten beschäftigt. Diese Veranstaltung erleichtert den Austausch von Fachwissen zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf vorrangige Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Der Gründer und Kapitän Victorien Erussard sagt: „Das Energy-Observer-Team engagiert sich für ein außergewöhnliches Projekt. Sowohl technologisch als auch menschlich, was es ermöglicht, von der Beobachtung zur Handlung überzugehen. Während unserer Odyssee wollen wir Menschen begegnen, die für den Planeten innovativ sind und zeigen, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Die Odyssee für die Zukunft in Nordeuropa ist auch eine Gelegenheit, Initiativen zu entdecken, die uns inspirieren, wie wir die Herausforderungen des Klimawandels angehen können“.

Am Antwerpener Port House zeigt das 200 m² große Energy-Observer-Dorf die Technologien des Schiffes. Auch die abenteuerlichen Geschichten der Crew seit ihrer Abreise aus Saint-Malo im Juni 2017 werden erzählt. Es handelt sich um eine kostenlose, interaktive Ausstellung mit Virtual Reality und 360°-Kartierung, um so vielen Menschen wie möglich die Notwendigkeit bewusst zu machen, täglich für den ökologischen Wandel zu kämpfen.

Während des Zwischenstopps wird das Energy-Observer-Team auch nach innovativen Lösungen und Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung suchen. Energy Observer teilt diese Meetings in kurzen Eposiden online in der Web-Serie „Solutions“: Eine Plattform für Pioniere auf der ganzen Welt, die die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) umsetzen, für die Energy Observer der erste französische Botschafter ist.

„Wasserstoff ist ein ausgezeichneter Energieträger. In Kombination mit Erneuerbaren Energien ist das Potenzial immens. Es eröffnet eine unglaubliche Anzahl von Möglichkeiten für den Energiewandel. Wasserstoff ist unerschöpflich und hat eine außergewöhnliche Energiedichte. Es setzt bis zu viermal mehr Energie frei als Kohle, dreimal mehr als Diesel und 2,5 mal mehr als Erdgas. Bei der Verbrennung werden keine Treibhausgase oder Feinstaub freigesetzt“, sagt Jérôme Delafosse, Expeditionsleiter Energy Observer.

Energy Observer trifft auch „Youth for Climate“ und folgt der jungen Generation, die seit dem 20. November in Brüssel für den Planeten eintritt. Zehntausende von Schülern und Studenten in Belgien, Deutschland, der Schweiz und anderswo mobilisieren sich täglich. Eine besonders starke Dynamik ist in Nordeuropa zu spüren, mitten im Zentrum der dritten großen Etappe der sechsjährigen Welttournee von Energy Observer.

Energy Observer ist das erste autarke Wasserstoffschiff ohne Emission von Treibhausgasen oder Feinstaub. Das elektrisch betriebene Schiff der Zukunft wird durch einen Mix aus erneuerbaren Energien angetrieben. Außerdem wird aus Meerwasser kohlenstofffreier Wasserstoff erzeugt. Eine Reihe technologischer und wissenschaftlicher Herausforderungen und fortgeschrittener Technologien werden unter extremen Bedingungen getestet, um die Energienetze von morgen nutzbar zu machen.

Energy Observer führt eine sechsjährige Odyssee für die Zukunft (2017 – 2022) durch 50 Länder und 101 Anlaufstellen unter der Leitung von Victorien Erussard (Gründer und Kapitän) und Jérôme Delafosse (Expeditionsleiter und Dokumentarfilmer). Eine Reise um die Welt, die Innovationen über den ökologischen Wandel zeigt, um das Bewusstsein für Erneuerbare Energien, Biodiversität, Agrarökologie, Mobilität oder Kreislaufwirtschaft zu stärken. Die Expedition des 21. Jahrhunderts konzentriert sich auf die Umsetzung der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Energy Observer ist der erste Botschafter für Frankreich.

Energy Observer erhielt die Schirmherrschaft vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und erhält offizielle Unterstützung von der Europäischen Union, der UNESCO und IRENA.

Quelle und Foto: Quelle: Antwerp Port Authority