Umweltzertifizierung für Bremische Häfen

Erneut und zum sechsten Mal wurden jetzt die Bremischen Häfen nach dem Umweltmanagementstandard „PERS“ (Port Environmental Review System) zertifiziert. Senatorin Dr. Claudia Schilling gratulierte der Hafenmanagementgesellschaft zu der erneuten Bestätigung des Umweltengagements: „Die Häfen haben weitere sichtbare Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Hafen gesetzt und bestätigen damit erneut ihre Vorreiterrolle beim Umweltschutz. Wir werden diesen Weg in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen.“

Kernstück der Zertifizierung ist der umfangreiche Umweltbericht, der gemäß dem internationalen Standard PERS (Port Environmental Review System) erstellt wurde und neben wesentlichen Kennzahlen für die bremischen Häfen auch Projekte und Maßnahmen für den Umweltschutz in den Häfen darstellt.

Seit der letzten Zertifizierung im Jahr 2020 hat sich einiges in Sachen Umweltschutz in den bremischen Häfen getan. So haben die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie die Senatorin für Wissenschaft und Häfen in Absprache mit dem Hafenamt der Hansestadt Bremen und der Wasserschutzpolizei Bremen verbindliche Regelungen zum Umgang mit Schiffsabwässern getroffen. Diese sollen sowohl für die Schifffahrt als auch aufseiten der Häfen und Behörden für Klarheit bei den Anforderungen sorgen. Die von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Projektgruppe CLEAN entwickelte für die bremischen Häfen den bundesweit ersten Leitfaden zur erlaubnispflichtigen Unterwasserreinigung von Schiffsrümpfen.

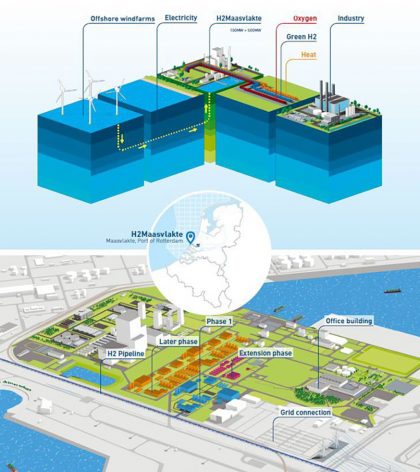

Auf dem Weg zum klimaneutralen Hafenstandort wurden zwei Projekte der Hafenmanagementgesellschaft bremenports GmbH & Co. KG mit Preisen ausgezeichnet. So gewann das Projekt „Der CO2-neutrale Hafen Bremen/Bremerhaven“ den NordWest Award 2020 der Metropolregion Nordwest. Das Preisgeld des Awards wurde für eine Photovoltaikanlage für den „Welcome“-Club der Seemannsmission verwendet. Das zweite Projekt „SHARC – Smart Harbor Application Renewable Integration Concept“ war eine der nachhaltigen Ideen, die 2021 mit dem MCN Cup des Maritimen Clusters Norddeutschland ausgezeichnet wurden. Bei dem durch das damalige BMWI geförderte Projekt „SHARC“ ging es um die Erarbeitung einer Lösung für die quartiersweite Integration erneuerbarer Energiequellen und -träger im Überseehafen Bremerhaven.

bremenports-Geschäftsführer Robert Howe: „Diese wissenschaftliche Studie ist eine hervorragende Basis, um jetzt gemeinsam mit den Unternehmen im Überseehafen große Schritte in Richtung klimaneutraler Hafenbetrieb zu gehen.“

Mit dem Projekt ZeroEmission@Berth wurde eine enge Kooperation mit den anderen deutschen Seehäfen für weniger Emissionen an der Kaje aufgebaut. Ziel ist es, die Emissionen der Schiffe während der Liegezeit im Hafen zu reduzieren. Neben dem von allen Hafengesellschaften unterzeichneten gemeinsamen Positionspapier wurde ein Innovationswettbewerb ausgeschrieben, in dem die Seehäfen der Schifffahrt anbieten, gemeinsam nach innovativen Lösungen für eine emissionsfreie Liegezeit zu suchen, die möglichst auch im Fahrtbetrieb zur Emissionsreduzierung beitragen können.

Als besonders gelungenes Beispiel für lokale Kooperation beim Umweltschutz wird in dem PERS-Bericht das „Seabin-Projekt“ in Kooperation mit der Geschwister

Scholl Schule in Bremerhaven hervorgehoben. Dieses Projekt wurde bei „Jugend forscht“ 2022 mit dem ersten Preis im Regionalwettbewerb und dem Sonderpreis „Reset Plastic“ ausgezeichnet. Drei Schüler haben den mithilfe der Seabin gesammelten Plastikabfall aus dem Kaiserhafen näher untersucht. Die Kooperation mit der Schule wird zukünftig weitergeführt.

Weiterhin werden wichtige Umweltaspekte wie Ressourcen und Kreislaufwirtschaft im Hafen und verschiedene Kennzahlen in dem Bericht dargestellt. Der Umweltbericht wurde von der Hafengesellschaft bremenports in Abstimmung mit der Senatorin für Wissenschaft und Häfen und mit Beiträgen verschiedener Beteiligten der Port Community erarbeitet. Der Umweltbericht 2022 ist im Internet auf der Homepage „bremenports.de“ in der deutschen und englischen Version veröffentlicht.

Quelle: bremenports GmbH & Co. KG, Foto: bremenports GmbH & Co. KG/ Scheer