Die meisten Hersteller färben ihre Baumaschinen Gelb. Über drei viertel aller Bagger weltweit tragen diese Farbe. Aber woran liegt das? Und wieso nehmen wir andersfarbige Bagger kaum wahr? Die Gründe reichen von Sicherheitsbedenken über historische Entwicklungen bis hin zu tief verwurzelten kulturellen und psychologischen Assoziationen.

Stellen Sie sich vor, sie haben eine Packung Buntstifte und jemand bittet Sie, einen Bagger zu zeichnen. Welche Farbe hätte er? Vermutlich wäre er gelb. Schon als Kinder spielten viele von uns mit gelben Spielzeugbaggern, und auf der Baustelle am Ende unserer Straße können wir häufig gelbe Baumaschinen beobachten. Aber warum dominiert gerade diese Farbe so stark die Welt der Baumaschinen? Hier kommen die Gründe.

Grund 1: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Eine Baustelle ist kein ungefährlicher Ort. Noch immer passieren viel zu viele Unfälle auf dem Bau. Gelb ist eine der bestsichtbaren Farben. Sowohl am Tag als auch in der Nacht bietet die Farbe ausreichenden Kontrast- auch bei den staubigen Bedingungen auf dem Bau. So eignet sie sich hervorragend als Warnfarbe, die Gefahren kennzeichnet. Sowohl Arbeiter als auch Unbeteiligte erkennen so die Maschinen auf der Baustelle, was Unfälle vermeiden kann.

Grund 2: Wer hat’s erfunden?

Vorreiter in Sachen Gelb war Caterpillar. Anfang des 20. Jahrhunderts waren dessen Baumaschinen noch grau, da militärisch geprägt. Allerdings erkannte man, dass für eine bessere Sicherheit auf den Straßen, die Baustellenfahrzeuge eine Signalfarbe tragen müssten. So entschied man sich 1931 für eine gelbe Färbung. Ein Nebeneffekt war das Branding: Die gelben Maschinen zogen die Aufmerksamkeit auf sich, sie fielen auf und man erinnerte sich an den Hersteller. Und so dauerte es nicht lange, bis andere Hersteller nachzogen.

Caterpillar verwendete das Hi-Way Yellow bis 1979. Seither fahren die Baumaschinen in einem etwas gedämpfteren und optisch ansprechenderen Caterpillar Yellow herum. Und natürlich ist diese Farbe als Markenzeichen gesetzlich geschützt. Seit 1989 sind die Farben Schwarz und Gelb auch in das das moderne Cat-Logo integriert.

Grund 3: Kultur und Psychologie

Gelb ist seit Jahrzehnten die Standardfarbe für Baumaschinen, und die Menschen assoziieren die Farbe Gelb oft mit dem Baugewerbe. Daher hat es ebenfalls kulturelle Gründe, Bagger gelb zu färben. Und schon Kinder werden darauf geprägt. Oder haben Sie schon mal einen nichtgelben Spielzeugbagger gesehen?

Außerdem spielt uns die Psychologie einen Streich, so dass wir nicht-gelbe Bagger kaum registrieren. Selektive Wahrnehmung heißt das psychologische Phänomen, bei dem man nur bestimmte Aspekte der Umgebung wahrnimmt und andere ignoriert. Sie ist ein Resultat unserer kognitiven Kapazitätsgrenzen, denn wir können einfach nicht alle Informationen gleichzeitig verarbeiten. Dies kann weiter verstärkt werden durch unsere Erfahrungen und psychologische Effekte wie Bestätigungsfehler oder selbsterfüllende Prophezeiung. Denn der Mensch neigt dazu, die Dinge so wahrzunehmen, die seine bestehenden Überzeugungen bestätigen, während gleichzeitig widerlegende Informationen ignoriert werden. So lässt uns die Kombination aus den kulturellen Einflüssen, frühester Kindheitserfahrungen und unserer psychologischen Verdrahtung uns fest glauben: Ein Bagger muss gelb sein.

Grund 4: Mehr als drei viertel aller Bagger sind gelb.

Die Farbe der Baumaschine hängt vor allem vom Hersteller ab. An dieser Stelle vernachlässigen wir ganz im Sinne der selektiven Wahrnehmung, dass es Baufirmen gibt, die sich ihre Maschinen extra im Corporate Design ihrer Firma anfertigen lassen.

Wer in der Baubranche unterwegs ist, kennt die Yellow Table (die gelbe Tabelle) der KHL Group. Jedes Jahr in der Mai/Juni-Ausgabe der International Construction werden die 50 größten Baumaschinenhersteller – definiert anhand ihres Umsatzes des Vorjahres – aufgelistet. Und ja, tatsächlich heißt diese Datensammlung Yellow Table – wieder die Farbe Gelb!

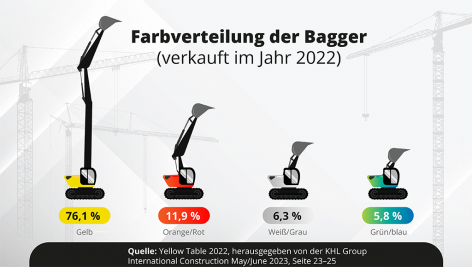

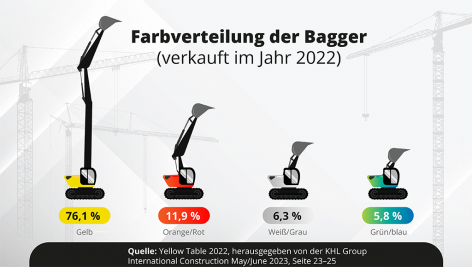

Schaut man sich nur die Hersteller von Baggern an und filtert die Yellow Table nach Firmen für Mini- und Midibagger bis 13 t sowie für große Bagger über 13 t, so fallen 28 von den 50 Unternehmen in diese Kategorie. Verbindet man die einzelnen Marktanteile mit der Corporatefarbe des Baumaschinenunternehmens, so kommt raus, dass mehr als drei viertel aller 2022 verkauften Bagger gelb waren. Um genau zu sein: 76,2 %. Mit weitem Abstand die zweitmeiste Farbe war ein Orange oder Rot (11,9 %), gefolgt von einem Weiß oder Grau (6,2 %) sowie einem Grün- oder Blauton (5,8 %). Diese Trends spiegelt sich auch auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt wider. Bei Surplexwaren im Jahr 2022 ebenfalls 71 % der verkauften, gebrauchten Bagger renommierter Hersteller gelb.

Fazit

Es ist also Mythos und Wahrheit zugleich. Nicht alle Bagger sind gelb, aber der Großteil und das aus guten Gründen. Denn das sorgt für Sicherheit auf den Baustellen und wir sind von klein an und seit Generationen auf gelbe Bagger geprägt.

Surplex gehört zu den führenden europäischen Industrieauktionshäusern und handelt weltweit mit gebrauchten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Die 16-sprachige Auktionsplattform Surplex.com verzeichnet jährlich ca. 50 Mio. Seitenaufrufe. Auf über 800 Online-Auktionen werden pro Jahr mehr als 55.000 Industriegüter verkauft. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf unterhält Büros in 16 europäischen Ländern. Über 220 Mitarbeiter aus 20 Nationen erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr als 100 Mio. EUR.

Quelle und Grafik: Surplex GmbH