Seit mehr als 110 Jahren sichert die Oslebshauser Schleuse den Seegüterumschlag im Industriehafen auf der rechten Weserseite. Regelmäßig wurde die Schleuse baulich an die jeweils veränderten Anforderungen der Schifffahrt angepasst. Jetzt steht die Oslebshauser Schleuse auch beispielhaft für die smarte Digitalisierung der Bremischen Häfen und für eine energietechnische Optimierung.

Zur offiziellen Inbetriebnahme der neuen Schleusentechnik gratulierte Senatorin Dr. Claudia Schilling, den an dem Verbundprojekt beteiligten Unternehmen und Organisationen: „Sie haben mit viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit erreicht, dass an der Oslebshauser Schleuse jetzt beispielhaft gezeigt wird, wie mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz eine hochmoderne Anlagentechnik umgesetzt werden kann. Die Oslebshauser Schleuse steht seit jeher für Zuverlässigkeit. Jetzt steht sie auch für Künstliche Intelligenz und optimale Energieeffizienz. Damit kann sie Vorbild für die technische Aufrüstung weiterer Seeschleusen in Deutschland sein.“ Zugleich sprach die Senatorin ihren ausdrücklichen Dank an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr aus, denn durch deren inzwischen mehrfach fortgeschriebenes Förderprogramm IHATEC (Innovative Hafentechnologien) können Projekte wie diese entwickelt und erprobt werden.

Abgeschleuste Hafenbereiche wie der Industriehafen brauchen einen ausreichenden Wasserstand, um sichere nautische Bedingungen zu gewährleisten. Jede Schleusung eines Schiffes führt jedoch zu Wasserverlusten. In Bremerhaven wird dies durch einen Freilaufkanal ausgeglichen. Dies ist in Oslebshausen nicht möglich. Um hier den Wasserverlust auszugleichen, ist eine kosten-, zeit- und energieaufwändige Wasserzufuhr durch Pumpen notwendig.

Mit der Umsetzung des KI-basierten Tide2Use Assistenzsystems wird der Wasserstand im Hafenbecken jetzt energieeffizient ausgeglichen. Durch den intelligenten Einsatz der Binnen- und Außenhäupter kann der Wasserausgleich signifikant erhöht und der Einsatz der Pumpen erheblich reduziert werden. Damit wird es möglich, die Tiden der Weser zu nutzen, um die Wassernachfrage zu bedienen.

Schleusenbedienende haben komplexe Steuerungsprobleme zu bewältigen. Dies wird dadurch erschwert, dass die Ankünfte und Abfahrten der Schiffe vorab häufig nicht genau absehbar sind. Mittels eines KI-basierten Ansatzes, der Agentensysteme und Methoden des maschinellen Lernens („Deep Learning“) und neuronale Netze einsetzt, wurde in Tide2Use ein System erschaffen, das in der Lage ist, die relevanten Faktoren zu berechnen, die die komplexe Situation an der Schleuse beeinflussen. Die Ergebnisse der KI-basierten Berechnungen werden in einem Dashboard zusammengeführt und visualisiert.

In enger Zusammenarbeit mit den NautikerInnen des assoziierten Partners Hansestadt Bremisches Hafenamtes (HBH) wurde ein digitales, unterstützendes Werkzeug entwickelt, das auf die Bedürfnisse der Nutzer Nutzenden abgestimmt ist. Die so bereitgestellten Informationen sollen dieen Schleusenbedienendener bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, um zusammen mit ihrem eigenen Prozesswissen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Schleuse Oslebshausen zu leisten. Die seit Beginn dieses Jahres laufende Erprobungsphase hat hierzu sehr gute Ergebnisse geliefert. Durch die natürliche Bewässerung kann eine Energieeinsparung von bis zu 20% pro Vorgang erzielt werden. Je nach Anzahl der Vorgänge liegt die Energieeinsparung bei etwa 170.000 kWh pro Jahr.

Für bremenports bedeutet die intelligente Schleuse nicht nur eine deutliche Ersparnis bei den Unterhaltungskosten. „Die Oslebshauser Schleuse ist zugleich ein hervorragendes Beispiel, für ein anspruchsvolles und gelungenes Digitalisierungsprojekt der Bremischen Häfen“, so bremenports Geschäftsführer Robert Howe. „Zugleich haben die am Projekt beteiligten Partner gemeinsam gezeigt, dass die Bremischen Häfen ein guter Ort für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Hafentechnologien sind.“

Niedersachsen Ports (NPorts), der Betreiber der landeseigenen Häfen in Niedersachsen, hat das Projekt Tide2Use über die gesamte Laufzeit als assoziierter Partner begleitet und unterstützt. Durch den kontinuierlichen Austausch mit NPorts konnten auch die spezifischen Anforderungen und Erfahrungen aus dem Seehafen in Emden in das Projekt einfließen. Während in Bremen der Fokus auf der Bewässerung des Industriehafens durch die Schleuse Oslebshausen liegt, untersucht NPorts, inwieweit der Hafen und die Schleusen in Emden künftig auch verstärkt zur Entwässerung des Hinterlandes eingesetzt werden können.

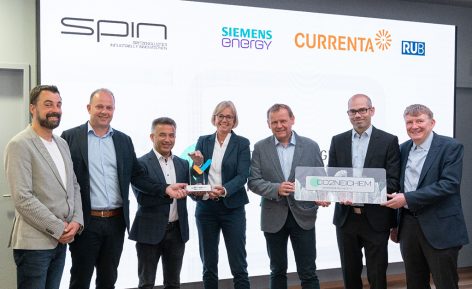

Das Verbundprojekt Tide2Use wurde im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Programms IHATEC (Innovative Hafentechnologien) gefördert. Unter Koordination von bremenports waren Aimpulse Intelligent Systems, das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) und Schulz Systemtechnik an dem Projekt beteiligt.

Als Projektträger für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat der TÜV Rheinland das Projekt begleitet.

Im Industriehafen am rechten Weserufer konzentriert sich rund die Hälfte des Seegüterumschlags der Hafengruppe Bremen-Stadt. An seinen Kajen können nahezu alle Arten von Waren geladen und gelöscht werden – von Baustoffen, Holz und Massengütern über Stahl und Stahlerzeugnisse bis hin zu Containern, Projektladung sowie Fahrzeug- und Anlagenteilen.

Quelle und Foto: bremenports