Liebherr-MCCtec GmbH erhält EcoVadis-Gold

Die Liebherr-MCCtec wurde vom unabhängigen Ratingunternehmen EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. EcoVadis ist der weltweit renommierteste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings mit über 75.000 bewerteten Unternehmen. Die Liebherr-MCCtec ist Teil der Liebherr-Gruppe und die Spartenobergesellschaft für maritime Krane, Raupenkrane, Hydroseilbagger sowie Ramm- und Bohrgeräte für den Spezialtiefbau. Die Goldmedaille für die Liebherr-MCCtec platziert uns unter den besten 5 % aller bewerteten Unternehmen und den besten 3 % der Unternehmen unserer Branche weltweit.

EcoVadis bewertet Nachhaltigkeit mithilfe von Indikatoren in vier Themenbereichen: Umwelt, Arbeitsund Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Nach den Silbermedaillen, die 2019 an Liebherr Container Cranes Ltd. in Irland und Liebherr-MCCtec Rostock GmbH in Deutschland verliehen wurden, stellt der Goldstatus eine bedeutende Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsleistung dar. Mit dieser Auszeichnung wurde die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Aktivitäten und unser Bekenntnis zur verantwortungsvollen Unternehmensführung honoriert.

Im Gespräch über die Auszeichnung meint Tatjana Grissemann, Corporate-Responsibility-Managerin der Liebherr-MCCtec: „Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Liebherr-Philosophie. Wir sind seit vielen Jahrzehnten Teil unserer jeweiligen Ortschaften und haben uns immer um unsere lokale Umwelt gekümmert. Daran hat sich bis heute nichts geändert, aber als Teil der globalen Lieferkette haben wir inzwischen auch eine globale Verantwortung.“

Die nachhaltige Wahl für unsere Kunden

Als international tätiges Unternehmen mit über 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt die Liebherr-Gruppe gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt eine große Verantwortung. Aus diesem Grund hat sich das Familienunternehmen klar zum Ziel gesetzt, das Thema Nachhaltigkeit in seinen Grundwerten zu verankern. Da wir Teil der Liebherr-Gruppe sind, ist einer unserer Grundwerte die Verantwortung:

„Wir wollen unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt zu jeder Zeit gerecht werden.“

Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn wir dies in unserem Handeln immer berücksichtigen. Der Schutz von Menschen und Umwelt hat bei unseren Geschäftsaktivitäten eine besondere Bedeutung. Für unsere Produkte und deren Herstellung heißt dies, dass sie sicher, effizient und umweltverträglich sein müssen.

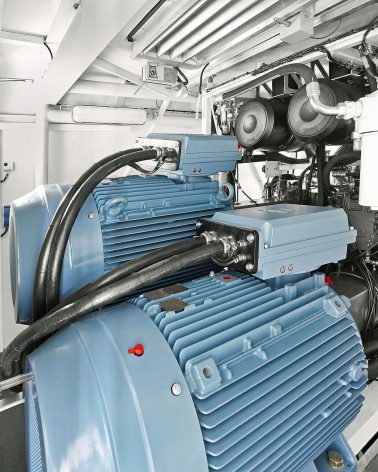

Alle elektrisch angetriebenen Portalkrane, eine batteriebetriebene Serie von Baumaschinen als Teil unserer Unplugged-Serie sowie unsere Hafen- und Terminalkrane mit Hybrid- und Elektroantrieb geben unseren Kunden die Möglichkeit, sich für nachhaltige Produkte zu entscheiden. Regierungen, Gesellschaft und Konsumenten fordern mehr Verantwortungsbewusstsein von den Unternehmen. Dank dem Engagement von Liebherr im Bereich Nachhaltigkeit – nicht nur im Bereich Umwelt, sondern auch bei Menschenrechten, Beschaffung und Arbeit – können unsere Kunden darauf vertrauen, dass Liebherr die nachhaltige Wahl ist.

United Nations Global Compact

Die Liebherr-MCCtec hat den United Nations Global Compact (UNGC) unterzeichnet. Der UN Global Compact verfolgt die Vision einer nachhaltigen Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte, heute und in der Zukunft. Er dient als Aufruf für Unternehmen, ihre Strategien und Handlungen an zehn universellen Grundsätzen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung sowie an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) auszurichten. Die SDGs bilden das Herzstück der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, die von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2015 verabschiedet wurde.

Die Zukunft

„Unser jüngster Erfolg ist nicht das Ende, sondern lediglich ein weiterer Schritt auf unserem Weg“, ergänzt Grissemann. „Unser Bestreben ist es, uns weiter zu verbessern. Wir haben einen Weg in die Zukunft aufgezeigt und arbeiten daran, eine Kultur des verantwortungsvollen Umgangs mit Mensch und Umwelt auf allen Unternehmensebenen zu verankern – von den Mitarbeitenden bis zum Management. Wir haben unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung unserer langfristigen strategischen Ausrichtung aktualisiert und erweitert, einschließlich der Festlegung von Zielen und messbaren Kennzahlen in den Bereichen Emissionen, Energie und Mitarbeitergesundheit. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, als Teil der Firmengruppe Liebherr an einem gruppenweiten Nachhaltigkeitsbericht mitzuwirken – ein weiterer Beitrag für mehr Transparenz in unseren Lieferketten und die Zukunft unseres Planeten.“

Quelle und Foto: Liebherr-MCCtec Rostock GmbH