Der Hafen von Antwerpen, der Hafen von Seebrügge und das chilenische Energieministerium unterzeichneten jetzt eine Absichtserklärung, in der sie sich zur Zusammenarbeit verpflichten, um den Transport grünen Wasserstoffs zwischen Chile und Westeuropa in die Tat umzusetzen. Diese Zusammenarbeit wird die letzten Hindernisse im Vorfeld der Inbetriebnahme der Maßnahmen beseitigen.

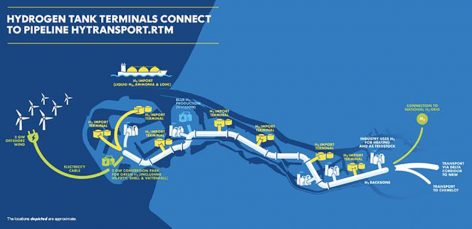

Hierzu zählen die Herstellung grünen Wasserstoffs, der Ausbau der Logistikkette zwischen den Kontinenten sowie zwischen den belgischen Seehäfen und ihrem Hinterland. Schon heute werden Wasserstoffmoleküle wie Methanol vom Antwerpener Hafen über Schiff- und Schienenverbindungen zu den deutschen Industrieclustern transportiert.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden Wasserstoff und seine Derivate eine immer wichtigere Rolle spielen. Und genau wie Deutschland wird auch Belgien die meisten dieser Mengen importieren müssen: u. a. grünen Wasserstoff, Methanol und Ammoniak. Ziel des Antwerpener Hafens ist es, Drehscheibe für grüne Energie in Nordwesteuropa zu werden und somit auch den Energie- und Rohstoffbedarf der deutschen Industrie zu decken.

In der Absichtserklärung, die am Energietag während der COP26 in Glasgow unterzeichnet wurde, bekunden die verschiedenen Parteien ihr Interesse an einer Zusammenarbeit in dieser wichtigen strategischen Frage. Dabei geht es darum, einen Korridor zwischen ihren Ländern zu schaffen zur Verschiffung des in Chile hergestellten grünen Wasserstoffs sowie der weiteren Verteilung durch die belgischen Häfen, um die erwartete Nachfrage in Europa zu decken. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung erfolgte im Anschluss an eine Debatte über Wasserstoffimport zwischen Sébastien Arbola (Executive Vice President, ENGIE), Tom Hautekiet (CEO, Hafen von Seebrügge), Juan Carlos Jobet (chilenischer Energieminister) und Tine Van der Straeten (belgische Energieministerin), die von Noam Boussidan (Lead Energy, World Economic Forum) moderiert wurde.

Der Hafen von Antwerpen, Europas größter Hafen in Bezug auf Größe und integrierte Aktivitäten des Chemie-Clusters, und der Hafen von Seebrügge, Belgiens wichtigstes LNG-Drehkreuz und Offshore-Windkraftwerk, spielen eine wichtige Rolle als Drehscheibe für fossile Energien in Westeuropa. Sie empfangen, speichern und versenden große Energiemengen an Abnehmer in den Bereichen Strom, Wärme, Chemie und Verkehr. Der Hafen von Antwerpen und der Hafen von Seebrügge wollen Teil der belgischen und europäischen Klimalösung werden, indem sie als Drehscheiben für erneuerbare Energien ihre Infrastrukturen, ihr Know-how und ihr Netzwerk nutzen, um große Mengen an Wasserstoff in das europäische Hinterland zu importieren und zu verteilen.

Beide Häfen sind davon überzeugt, dass das künftige westeuropäische Energiesystem auf heimische Wind- und Solarenergie sowie auf den Import von erneuerbarem Wasserstoff setzen muss. Sie sind der Ansicht, dass Wasserstoffträger die geeignete Energieform sein werden, um den Übergang in Sektoren wie dem Seetransport, der Chemie, der Kraftstoff- und Dampferzeugung zu ermöglichen. Daher spielen sie eine Schlüsselrolle in der Wasserstoffimport-Koalition, deren Ziel es ist, öffentliche und industrielle Partner zusammenzubringen, um alle Systemerkenntnisse zu gewinnen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Jacques Vandermeiren, CEO Hafen von Antwerpen: „Wenn wir auf den Effekt der COP26 zurückblicken, hoffe ich aufrichtig, dass wir sie den „Klimaaktionsgipfel“ nennen werden. Der Gipfel, auf dem Versprechen gemacht und gehalten wurden. Nur so können wir diese Herausforderung bewältigen, indem wir sagen, was wir tun, und tun, was wir sagen. Beim Hafen von Antwerpen werden wir unsere Ambitionen weiter vorantreiben, um sicherzustellen, dass unsere gesamte Flotte umweltfreundlich ist, und um uns als Multikraftstoffhafen weiterzuentwickeln, der die für eine nachhaltige Schifffahrt erforderlichen alternativen Kraftstoffe anbietet.“

Tom Hautekiet, CEO Hafen von Seebrügge, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass Chile, der wichtigste potenzielle Exporteur grüner Moleküle, mit den Häfen von Antwerpen und Seebrügge zusammenarbeiten möchte. Diese Gelegenheit wird es uns ermöglichen, unser gemeinsames Ziel, Wasserstoff nach Europa zu importieren, zu verwirklichen. Die Tatsache, dass sie Seebrügge als geeigneten Importhafen betrachten, bestätigt unsere Position als wichtige Energiedrehscheibe. Darüber hinaus wird unsere enge Zusammenarbeit ein neues Kapitel für die Energiewende in und für Europa einläuten.“

Chile hat sich mit seiner nationalen Strategie für grünen Wasserstoff sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis 2050 ein kohlenstoffneutrales Land zu werden und die hochwertigen und reichlich vorhandenen erneuerbaren Energiequellen zu nutzen. Das Land will bis 2030 den günstigsten grünen Wasserstoff produzieren und bis 2040 zu den drei größten Exporteuren von grünem Wasserstoff aufsteigen. Das chilenische Energieministerium leitet die strategische Politik für grünen Wasserstoff. Es ist darauf angewiesen, mit ausländischen Parteien zusammenzuarbeiten, um internationale Lieferketten für grünen Wasserstoff aus Chile zu schaffen. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ist ein weiterer Schritt, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen.

Juan Carlos Jobet, Minister für Energie in Chile: „Dies ist eine hervorragende Nachricht, um die Führungsrolle Chiles bei der Entwicklung dieser neuen Industrie weiter zu festigen. Unser Potenzial an sauberer Energie wird es uns ermöglichen, der günstigste Produzent von grünem Wasserstoff in der Welt zu sein, mit dem wir nicht nur unseren Bedarf decken, sondern auch anderen Ländern helfen können, ihre Klimaziele zu erreichen.“

Der Hafen von Antwerpen, der Hafen von Seebrügge und das chilenische Ministerium werden zukünftig regelmäßig zusammenarbeiten, um Wissen, Erfahrungen und sonstige Informationen auszutauschen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit weiter auszuloten. Dies ist besonders wichtig, um die Herausforderungen im Vorfeld der effektiven Inbetriebnahme der grünen Produktion in Chile, des Aufbaus der Logistikkette zwischen den Kontinenten und der Logistik in den flämischen Seehäfen und ihrem Hinterland zu beseitigen.

Annick De Ridder, Hafenschöffin: „Gemeinsam mit der Industrie spielen die Häfen eine wichtige Rolle bei der Suche nach Lösungen für unser Klima. Aus diesem Grund ist die Vereinbarung zwischen den Häfen von Antwerpen und Seebrügge ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel und macht nachhaltige Energieströme in Europa zugänglicher. Als Hafen von Antwerpen freuen wir uns über diese Vereinbarung, die unsere Position als Drehscheibe für nachhaltige Energie in Europa weiter festigt.“

Dirk De Fauw, Bürgermeister von Brügge: „Die Unterzeichnung der ‚Absichtserklärung‘ wird den Häfen von Seebrügge und Antwerpen sicherlich neue Türen öffnen. Der in den kommenden Jahren in Chile produzierte grüne Wasserstoff wird in erster Linie für den Inlandsverbrauch verwendet werden, aber es gibt konkrete Pläne, den grünen Wasserstoff auch in andere Teile der Welt zu exportieren. Seebrügge würde damit zur Drehscheibe für die Versorgung mit grünem Wasserstoff in Westeuropa werden. Dieses Element der Zusammenarbeit wurde bereits während der Fusionsverhandlungen mit dem Hafen von Antwerpen ausführlich erörtert: Der Hafen von Antwerpen-Brügge als echte grüne Energie-Drehscheibe der Zukunft.“

ENGIE, Partner der Hydrogen Import Coalition mit historischer Präsenz und langjähriger Erfahrung sowohl in Belgien als auch in Chile, die für den Konzern von zentraler Bedeutung sind, will erneuerbare Energien und Projekte entwickeln, um die Importlieferkette für erneuerbare Moleküle zwischen den beiden Ländern in Gang zu setzen.

Catherine MacGregor, CEO von ENGIE, sagt: „Wir sind davon überzeugt, dass grüner Wasserstoff eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft spielen wird, und wir sind sehr stolz darauf, das Programm der H2 Import Coalition zu unterstützen und mit Belgien und Chile zusammenzuarbeiten. Mit dem Ziel, bis 2030 weltweit 4 GW an erneuerbaren Wasserstoffkapazitäten zu entwickeln, ist der Konzern perfekt positioniert, um diese beiden Länder bei der Entwicklung einer ehrgeizigen Wasserstoffindustrie zu unterstützen und gleichzeitig ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen.“

Quelle und Foto: Port of Antwerp