Zero Emission Services nimmt den Betrieb auf

Zero Emission Services (ZES) hat jetzt die Alphenaar in Betrieb, das erste niederländische Binnenschiff, das für den Antrieb austauschbare Energiecontainer einsetzt. Die Alphenaar verkehrt zwischen Alphen aan den Rijn und Moerdijk für die Brauerei HEINEKEN, den ersten Endkunden von ZES.

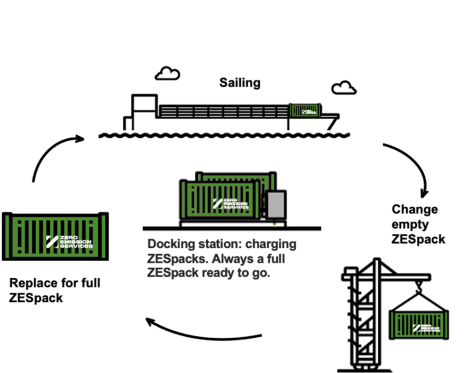

Damit wird die Inbetriebnahme des innovativen Energiesystems von ZES für die Binnenschifffahrt besiegelt. Bei den Energiecontainern – „ZESpacks“ genannt – handelt es sich um 20-Fuß-Standardcontainer, die mit Batterien gefüllt sind, die mit Ökostrom geladen werden. Die ersten beiden ZESpacks werden an der ersten Ladestation im CCT-Terminal in Alphen aan den Rijn geladen und ausgetauscht. ZES hat das Ziel, sich kurzfristig zu vergrößern und plant bis 2030 die Realisierung von 30 emissionsfreien Schifffahrtsrouten. Das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr von ENGIE, ING, Wärtsilä und dem Hafenbetrieb Rotterdam, mit Unterstützung des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, gegründet und macht damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur emissionsfreien Binnenschifffahrt.

Die Binnenschifffahrt spielt eine wichtige Rolle bei der Senkung der Umweltemissionen. Beim Verkehr ist die Binnenschifffahrt für 5 % der CO2-Emissionen in den Niederlanden verantwortlich. Dabei werden 11 % der gesamten niederländischen NOx-Emissionen durch die Binnenschifffahrt verursacht. Zur Erreichung der im Klimaschutzabkommen festgelegten Ziele hat sich der Green Deal von Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Häfen das Ziel gesteckt, die Emissionen in der Binnenschifffahrt bis 2030 um 50 % zu reduzieren. Die Verwirklichung dieses Ziels erfordert den Übergang zu einem vollständig elektrisch betriebenen Verkehrsträger auf dem Wasser. ZES bietet die Lösung für die Umsetzung dieses Systemwechsels: ein komplettes Dienstleistungspaket, das auf austauschbaren Energiecontainern mit grüner Energie, einer frei zugänglichen Lade-Infrastruktur und einem Pay-per-Use-Bezahlkonzept für Schiffseigner basiert. Die Ladestationen können als Energieknotenpunkte fungieren, die das Netz bei Spitzenbelastungen stabilisieren können und an denen auch andere Fahrzeuge laden können. ZESpacks können, dank ihrer Mobilität, zur Energieversorgung und -speicherung an verschiedenen Orten eingesetzt werden, z. B. auf Baustellen und Festivals.

„Das von ZES auf den Markt gebrachte Energiekonzept trägt direkt zur Verringerung der Emissionen bei, indem es pro Schiff und Jahr etwa 1.000 Tonnen CO2 und 7 Tonnen NOx einspart. Außerdem erzeugen Schiffe, die mit ZES fahren, weder Feinstaub noch Lärm“, sagt Willem Dedden, CEO von ZES. Das Konzept umfasst auch die Organisation der notwendigen Ladeinfrastruktur und eine Pay-per-Use-Konstruktion, die es den Schiffsführern ermöglicht, nur für die Nutzung der Energie zu bezahlen. Die Investition in ZESpacks wird von ZES übernommen.Dieser Ansatz macht ZES sehr benutzerfreundlich und skalierbar. Dedden sagt dazu: „ZES bietet Behörden und Unternehmen eigentlich eine Fertiglösung in puncto Nachhaltigkeit.“ Eines dieser Unternehmen ist HEINEKEN, das zusammen mit dem Carrier CCT der erste Kunde von ZES mit einem Zehnjahresvertrag ist. ZES ist aus dem Projekt Groene Cirkels zur Realisierung eines klimaneutralen Container-Shuttles zwischen der Heineken-Brauerei in Zoeterwoude und dem Rotterdamer Hafen entstanden.

Dedden sagt dazu: „ZES leistet nicht nur einen direkten Beitrag zur Realisierung der emissionsfreien Binnenschifffahrt, sondern setzt auch einen Standard, der den Übergang zur emissionsfreien Binnenschifffahrt beschleunigt. Mit unserem ZESpack (einem 20-Fuß-Standardcontainer) und einem Standardanschluss (dem „Stecker“) legen wir das Fundament. In Kombination mit dem von ING konzipierten Finanzierungs- und Pay-per-Use-Paket bietet ZES den Schiffern eine niedrigschwellige, zukunftssichere Open-Access-Innovation. Das System der ZESpacks passt sich dem technischen Fortschritt an: Die heute verwendeten ZESpacks funktionieren mit Lithium-Ionen-Batterien, in Zukunft kann es aber auch Wasserstoff, Ammoniak oder etwas anderes sein. Der ZESpack passt immer zum Anschluss, und zwar unabhängig von der Art der im Container befindlichen Energie.“ Aus diesem Grund gibt ZES die Profile für den Stecker kostenlos frei, damit der Markt mit verschiedenen Anbietern von Energiecontainern zusammenarbeiten kann.

Wärtsilä, Lieferant der ersten ZESpacks, hat in den letzten Monaten an der Montage und Erprobung der Energiecontainer gearbeitet, die mit Sicherheits- und Kommunikationssystemen sowie 45 Batteriemodulen mit einer Gesamtkapazität von 2 MWh ausgestattet sind – das entspricht der Kapazität von etwa 36 Elektroautos. Der ZESpack wurde vollständig für ZES maßgeschneidert. Besonders einzigartig ist dabei die Austauschbarkeit der Container, die bisher stationäre Anlagen waren. Die ZESpacks werden an der ersten ZES-Ladestation im Alpherium, dem CCT-Containerterminal in Alphen aan den Rijn, mit zertifiziertem Ökostrom geladen. Diese von ENGIE entwickelte Ladestation wurde im April ausgeliefert. Im Juli wurde die Alphenaar umgerüstet und u. a. mit dem Standardstecker-Anschluss für die ZESpacks ausgestattet. Der erste erfolgreiche testbetrieb fand ende August statt. Mit dem Betriebsstart wird ZES in näher Zukunft Nutzererfahrungen sammeln, um schnellstmöglich einen komplett emissionsfreien Versand zu erreichen.

ZES hat das Ziel, sich kurzfristig mit acht Schiffen, acht Ladestationen und vierzehn ZESpacks zu vergrößern. Das Unternehmen will 2030 30 emissionsfreie Schifffahrtsrouten realisiert haben, wodurch bis zu 360.000 Tonnen CO2und 2.800 Tonnen NOx eingespart werden können. Um gegenüber der mit fossilen Brennstoffen fahrenden Konkurrenz wirklich bestehen zu können, müssen die Behörden, die Häfen und Terminals sowie die Wirtschaft am gleichen Strang ziehen und sich gemeinsam engagieren. ZES arbeitet eng mit nationalen, regionalen und lokalen Behörden und fortschrittlichen Carriern wie BCTN zusammen, um die nächsten Schiffe unter Vertrag zu nehmen und das entsprechende Netz von Verladestationen aufzubauen, und zwar zunächst in Rotterdam, Moerdijk und Alblasserdam.

Quelle: Port of Rotterdam, Foto: ZES/ Ries van Wendel de Joode, Grafik: ZES