Wasserstoffbörse in Reichweite

Die Untersuchung des praktischen Aufbaus einer Wasserstoffbörse in den Niederlanden hat gezeigt, welche Produkte und Bedingungen zur Verwirklichung eines Handels mit Wasserstoff erforderlich sind. Dazu gehören die Zertifizierung von Wasserstoff, ein Index, der die Preise transparent macht, ein Spotmarkt und die Entwicklung von Handelsinstrumenten zum Ausgleich des physischen Wasserstoffnetzes und zur Speicherung von Wasserstoff. Dies geht aus Untersuchungen hervor, die Bert den Ouden im Auftrag von Gasunie und den Hafenbetrieben von Rotterdam, Amsterdam, Groningen und dem North Sea Port in Absprache mit Marktteilnehmern und Regierungsbehörden durchgeführt hat.

Durch die wachsende Nachfrage nach klimaneutralem Wasserstoff entsteht die Notwendigkeit eines gut funktionierenden Marktes und einer transparenten, effizienten Preisgestaltung. Eine Wasserstoffbörse kann beides erleichtern. Die neue Wasserstoffbörse erhält den Name HyXchange. In einem Folgeprojekt will HyXchange die ersten Handelsprodukte in Pilotprojekten und Simulationen unter weiterer Einbeziehung des Marktes testen.

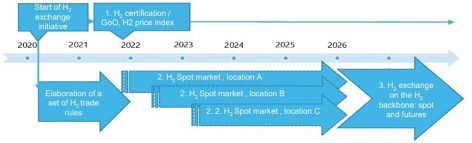

Im September 2020 wurde eine erste Sondierung zum Aufbau einer Wasserstoffbörse vorgestellt. Der Sondierungsbericht bietet eine Vision für einen schrittweisen Aufbau einer Wasserstoffbörse, die parallel zum Wasserstoffmarkt und zur Entwicklung von Wasserstoffnetzen mitwächst. Daraufhin haben die vorstehend genannten Akteure die Initiative ergriffen, eine Anschlussstudie von Bert den Ouden, dem ehemaligen Direktor der niederländischen Energiebörse, durchführen zu lassen.

Die Hafenbetriebe der Städte Rotterdam, Amsterdam, Groningen sowie der North Sea Port sind alle an Wasserstoffinfrastrukturplänen für ihre Industrie und andere neue Initiativen in ihren Gebieten beteiligt. Gasunie arbeitet bereits seit einiger Zeit an Plänen für eine nationale Infrastruktur, um all diese Gebiete miteinander und mit der Wasserstoffspeicherung zu verbinden und den Import und Transit insbesondere nach Deutschland und Belgien zu ermöglichen und den Wasserstoff noch mehr Akteuren zugänglich zu machen. Eine Wasserstoffbörse nach dem Muster der Strom- und Gasbörsen kann als Katalysator für einen Markt für klimaneutralen Wasserstoff gute Dienste leisten. Darüber hinaus trägt sie zum wirtschaftlichen Wachstum eines Wasserstoffmarktes bei.

Im Rahmen des Projekts wurden viele weitere Analysen durchgeführt und die Möglichkeiten einer umfassenden Untersuchung unterzogen. Außerdem wurde eine große Gruppe von Marktteilnehmern in Form von Produktgruppen informiert und konsultiert, woraus sich wertvolle Anregungen ergeben haben. Die Ergebnisse lauten folgendermaßen:

Erstens: die Zertifizierung sowohl von grünem, kohlenstoffarmem als auch von importiertem Wasserstoff ist erforderlich, um ein größeres Volumen an Wasserstoff unterschiedlicher Herkunft über ein einziges Netz zu transportieren und gleichzeitig den Benutzern die Wahl zu lassen, welche Art von Wasserstoff sie kaufen möchten. Das kann man mit dem Strom- und Gassystem vergleichen, bei dem alles über das gleiche Netz läuft, Ökostrom und -gas jedoch zertifiziert sind, wodurch der Mehrwert für den Kunden erhalten bleibt. Im Vorgriff auf die Verordnungen will die Börseninitiative ein Wasserstoff-Pilotprojekt organisieren, um diesbezüglich Erfahrungen zu sammeln.

Ein zweiter Punkt für die Entwicklung einer Wasserstoffbörse ist ein Index, anhand dessen transparent gemacht wird, zu welchem Preis Wasserstoff gehandelt werden kann. In der Studie wurde ein Index formuliert, über den sich der Preis des Wasserstoffs sowie der Zertifikate, in Abhängigkeit von der Art der Erzeugung und dem Grad der damit erreichten CO2-Emissionsreduktion widerspiegelt.

Drittens ist ein Spotmarkt wichtig für die Entwicklung einer Wasserstoffbörse. Dieser wird erst als Marktsimulation eingerichtet. Sobald die Infrastruktur in einem Hafengebiet fertig ist und es mehrere Lieferanten und Kunden gibt, wird dies als lokaler Spotmarkt in die Praxis umgesetzt. Dieser Spotmarkt wird immer wichtiger, je mehr das nationale Wasserstoffnetz von Gasunie die Wasserstoffnetze der verschiedenen Hafen- und Industriegebiete miteinander verbindet. Ein solcher Spotmarkt bietet daher Spielraum für internationale Verbindungen im Wasserstoffhandel.

Im Endeffekt werden Handelsinstrumente benötigt, um das Netz auszugleichen und Wasserstoff zu speichern. Es ist wichtig, diese Mechanismen weiter zu untersuchen. Dies könnte auch Teil einer geplanten Marktsimulation sein.

Die Initiatoren wollen die Ergebnisse der Studie in Pilotprojekten und Simulationen ausarbeiten und so die Handelsplattform HyXchange Schritt für Schritt realisieren. Dieser Markt wird auch eine europäische Dimension aufweisen. Kürzlich hat Bert den Ouden im europäischen („Madrid“) Politikforum zur Gasregulierung, bereits einige, auf den Projektergebnissen beruhende Umrisse dieses Marktes vorgestellt.

Die Behörden spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für diese Entwicklung zu schaffen. Man denke nur an die Zertifizierung von grünem und CO2-armem Wasserstoff sowie an Wasserstoffimporte. Darüber hinaus wird angemerkt, dass die Ambitionen der Behörden auf dem Gebiet des Wasserstoffs groß sind, dass jedoch konkretere Instrumente erforderlich sind, um diese Ambitionen ausreichend zu realisieren. Es geht um ein Umfeld, in dem die Marktteilnehmer ermutigt werden, im Interesse einer schnellen und effizienten Energiewende zur Klimaneutralität hin in puncto Wasserstoff aktiv zu werden und damit zu handeln.

Quelle, Foto und Grafik: Port of Rotterdam