Nautische Zentrale tankt die Kraft der Sonne

Die Nautische Zentrale im Hamburger Hafen setzt bei ihrer Energieversorgung künftig voll auf Solarenergie: Der Q.PARTNER Betrieb Nordic Solar GmbH hat auf den Dächern der im Herzen des Hamburger Hafens gelegenen Nautischen Zentrale eine Solaranlage mit Solarmodulen der Marke Q CELLS installiert, die einen Großteil des Energiebedarfes abdeckt und die Betriebskosten der Hamburger Hafenbehörde HPA spürbar senkt.

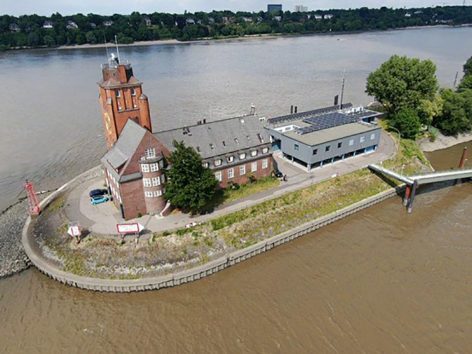

Sie ist ein Wahrzeichen Hamburgs: Die Nautische Zentrale am Bubendeyufer sorgt für Ordnung im Hamburger Hafen und koordiniert den Schiffsverkehr im Hafen. Dort wird eine Menge Energie benötigt, um die elektronisch gesteuerte Überwachung und Regelung der Schiffsbewegungen im Hamburger Hafen zu betreiben. Q CELLS, ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von sauberen Energielösungen in den Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke, Energiespeicher und Stromverträge, hat in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Unternehmen Nordic Solar GmbH eine Photovoltaikanlage mit Q.PEAK DUO Solarmodulen zur Eigenstromversorgung umgesetzt. Die Anlage mit 53 kWp wird mehr als 45.000 kWh an sauberer Energie pro Jahr für den Betrieb der nautischen Zentrale produzieren und zusätzlich dabei helfen, jährlich mehr als 27 t CO2 einzusparen.

Ohne die Arbeit der in der Nautischen Zentrale beschäftigten Nautiker würde der Schiffsverkehr im Hamburger Hafen nicht funktionieren. Mehr als 9.000 Seeschiffe erreichen jährlich den Hafen, um ihre Waren umzuschlagen. Hinzu kommen weitere 12.000 Schiffsbewegungen innerhalb des Hafens. Die Nautische Zentrale koordiniert all diese Schiffsbewegungen, um eine effiziente und zeitlich optimierte Nutzung des Hafens zu ermöglichen.

„Wir benötigen für die elektronisch gesteuerte Anzeige der Schiffsbewegungen und die Klimaanlage in der Nautischen Zentrale viel Energie, was sich sehr stark in unseren Betriebskosten niederschlägt. Da lag es für uns nahe, über Alternativen nachzudenken. So entstand schnell der Plan, durch den Einsatz einer Solaranlage wesentliche Teile unseres Energiebedarfes einfach mit selbst produziertem Solarstrom zu decken. So senken wir unsere Energiekosten und steigern gleichzeitig unsere Nachhaltigkeit“, so Kevin Koch, Planungsingenieur von der HPA. „In der Hamburger Firma Nordic Solar GmbH und Q CELLS haben wir dann die idealen Partner gefunden, um dieses Vorhaben in hoher Effizienz und Qualität umzusetzen.“

„Es war uns wichtig, eine optimal auf die Bedürfnisse und die lokalen Begebenheiten der Nautischen Zentrale abgestimmte Solaranlage zu planen und realisieren. Leistung und Qualität spielen dabei für uns eine besonders wichtige Rolle, denn wir möchten sicherstellen, dass sich der Kunde keine Sorgen um die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit seiner Solaranlage machen muss. Deswegen haben wir uns für Solarmodule von Q CELLS entschieden“, so Christiane Meyer-Pohl, Geschäftsführerin der Nordic Solar GmbH.

Q CELLS ist ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von sauberen Energielösungen in den Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke Energiespeicher, und Stromverträge. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea (Global Executive Headquarters) und Thalheim, Deutschland (Zentrum für Technologie, Innovation und Qualität) sowie diverse internationale Produktionsstätten in Malaysia und China. Q CELLS – bekannt als Technologieführer im Bereich Photovoltaik – bietet seinen privaten und gewerblichen Kunden heute individuell maßgeschneiderte Komplettlösungen für eine saubere Energieversorgung an – von Solaranlagen, über Energiespeicher, bis hin zu passenden Stromverträgen und Cloud-Lösungen. Q CELLS´ wachsendes globales Business-Netzwerk umspannt Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Afrika und den Nahen Osten. Q CELLS ist ein Flagship-Unternehmen der Hanwha Gruppe und gehört zu den FORTUNE Global 500 Unternehmen sowie den acht wichtigsten Wirtschaftsunternehmen Südkoreas. Weitere Informationen gibt es hier.

Die Nordic Solar GmbH ist seit 2010 Spezialist für regenerative Energiegewinnung mit innovativen Konzepten aus Photovoltaik-Anlagen kombiniert mit Energiespeicherlösungen, Auto-Ladestationen und Wärmepumpen. Das Nordic-Team macht, von der industriellen Großanlage bis zum Einfamilienhaus, sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen mit einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Energieversorgung fit für die Zukunft und unabhängig vom Strommarkt und steigenden Strompreisen. Für weitere Informationen bitte hier klicken.

Quelle und Foto: Hanwha Q CELLS GmbH