Eine einzige Meldung zur Befahrung von Flandern

Die Flämische Wasserstraßennetz AG, die Häfen Port of Antwerp, Port of Ostend, Port of Zeebrugge und North Sea Port sowie die Agentur für maritime Dienstleistungen und die Küste und das Common Nautical Management (CNM) arbeiten gemeinsam am Aufbau einer innovativen Meldeplattform namens SWINg für das Jahr 2021. Ab nächstem Jahr müssen Schiffer und Binnenschifffahrtsunternehmen innerhalb Flanderns und auf der Westerschelde ihre Reise-, Fracht- und Schiffsdaten nur noch ein einziges Mal melden, und das digital.

„Die Meldeplattform SWINg ist ein wichtiger Meilenstein in der Digitalisierung der Binnenschifffahrt und trägt zu Effizienz und Sicherheit bei“, so Lydia Peeters, Flämische Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten. „Mit dieser Kooperation und Initiative, an der auch die niederländische Straßen- und Wasserbaubehörde und andere Akteure beteiligt sind, gehören die Kettenpartner in Sachen Digitalisierung zu den Vorreitern in Europa.“

Derzeit müssen Schiffer und Binnenschifffahrtsunternehmen allen Behörden, die sie auf ihrer Route passieren, (dieselben) Reise-, Fracht- und Schiffsdaten melden. „Bei einer Behörde kann dies digital erfolgen, während eine andere eine Meldung über UKW-Funk fordert und in einigen Fällen muss man sogar aussteigen, um ein Formular am Schalter abzugeben“, erklärt Chris Danckaerts, Geschäftsführer von De Vlaamse Waterweg nv. „Dank der neuen Meldeplattform SWINg – die Abkürzung für Single Window for Inland Navigation – ist diese aufwendige Administration bald überflüssig.“

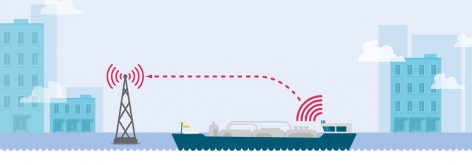

Über (bestehende) Software sendet der Schiffer oder das Binnenschifffahrtsunternehmen die Daten an die Meldeplattform, die diese automatisch an die Schifffahrts- und Hafenbehörden auf der Route des Schiffes weiterleitet. Die Meldeplattform und die eigenen digitalen Anwendungen der Behörden sind aufeinander abgestimmt. Daher muss der Meldepflichtige die Daten nur noch einmal digital senden. Der Datenaustausch erfolgt gemäß der DSGVO.

SWINg erleichtert nicht nur die Administration, sondern macht die Binnenschifffahrt zudem sicherer und effizienter. Weniger häufiges Melden bedeutet weniger Ablenkung für den Schiffer, und das Unfallrisiko sinkt, weil dieser nicht mehr an Land gehen muss. Darüber hinaus können die Schifffahrts- und Hafenbehörden Risiken von Zwischenfällen besser einschätzen und schneller reagieren, sollte es doch zu einem Zwischenfall kommen. Sie wissen nämlich bereits vorab, welche Art von Schiff und Ladung sich im Hafen oder auf der Wasserstraße befindet. Dank der Meldeplattform wird auch die Planung der Routen der Schiffe verbessert. Die Planung von Brücken und Schleusen wird optimiert.

Die bestehenden Melde-Softwarepakete werden von den Software-Anbietern mit der neuen Meldeplattform SWINg kompatibel gemacht. Alle Schiffer, die bereits digitale Meldung nutzen, werden keine neue Software an Bord installieren müssen. Schiffern, die noch keine Software verwenden, wird angesichts der baldigen verpflichtenden Einführung der digitalen Meldung empfohlen, passende Software zu kaufen. Die digitale Meldung soll ab 1. Januar 2021 für Schiffe, die Gefahrgut befördern, verpflichtend sein. Kurz danach soll diese Vorschrift auch verbindlich für andere Schiffe gelten.

Weitere Informationen gibt es hier.

Quelle und Grafik: Port of Antwerp, Digitalisierung in der Binnenschifffahrt: Projekt SWINg