Bekräftigung des Aktionsplans „Niedrigwasser Rhein“

Am Montag, 29. August, fand in Mainz ein „Bekräftigungstermin“ zum „8-Punkte-Plan Niedrigwasser-Rhein“ statt. Nach dem verheerenden Niedrigwasser 2018, das große Teile der produzierenden Industrie und der Schifffahrt getroffen hat, hatten Gewerbevertreter aus Chemie, Stahl, Baustoffen und Schifffahrt im Jahre 2019 mit dem damaligen Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, einen 8-Punkte-Plan unterschrieben. Das Handlungsfeld Mittelrheinausbau, welches lange bekannt und im Bundesverkehrswegeplan 2015 beschrieben ist, rückt nun wieder verstärkt in den Fokus: 2022 bringt für die Schifffahrt und ihre Kunden ähnliche Verhältnisse wie das katastrophale Kleinwasserjahr 2018.

Heute werden die Effekte allerdings durch die starke Nachfrage nach Kraftwerkskohle und den anhaltenden Ukrainekrieg verstärkt und verschlimmert: Es drohen erstmalig Versorgungsengpässe nicht gekannten Ausmaßes für Gewerbe und Verbraucher.

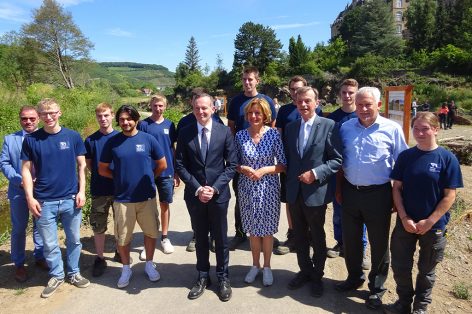

Der gemeinsame Bekräftigungstermin von Bundesminister Dr. Volker Wissing mit Spitzenvertretern der Wirtschaft sollte somit zur rechten Zeit kommen, um den besonderen Nachdruck zu bekräftigen, den der Bund mit der WSV in der Projektierung dieses bedeutenden Vorhabens einlegt. Hieß es in der vergangenen Legislatur noch, eine Fertigstellung könnte in der zweiten Hälfte der Dekade der 20er Jahre dieses Jahrhunderts erfolgen, so weiß die Wirtschaft nun mit Gewissheit, dass mit einem Abschluss des Projektes nicht vor den 30er Jahren zu rechnen ist. Für die wirtschaftsstarke Rhein-Main-Region ist das eine echte Hiobsbotschaft, denn alle paar Jahre hat sie sich mit den negativen Folgen von Niedrigwasserphasen zu beschäftigen. Kurzfristige Mehrkosten für den Einsatz größerer Flotten oder umgeleiteter Verkehre sind dabei nur ein Mosaikstein, im schlimmsten Fall droht der Verlust von Aufträgen, die Abwanderung von Produktion oder gar der Abstieg im Rating börsennotierter Konzerne. Die von Bundesfinanzminister Lindner angekündigten drastischen Mittelkürzungen für den Erhalt und Ausbau der Flüsse und Kanäle ab 01.01.2023 geben wenig Hoffnung, dass diese Baumaßnahme am Mittelrhein zeitnah realisiert wird.

Minister Wissing kündigte nun in Mainz die Gründung einer neuen gemeinsamen „Beschleunigungskommission, bestehend aus Vertretern aus Politik, Behörden und Industrie“ an. Damit sollen „alle zur Verfügung stehen Ressourcen gebündelt werden“, so der Minister. Neben der Fahrrinnenoptimierung soll in dieser Beschleunigungskommission auch die Erhöhung der Anzahl niedrigwassergeeigneter Schiffe geprüft werden: „Seitens des Bundesverkehrsministeriums wird geprüft, wie z.B. mit begleitenden Fördermaßnahmen der Bau niedrigwassergeeigneter Schiffe noch zielgerichteter unterstützt werden kann.“

Die Erwartungshaltung mancher Stakeholder an die Binnenschifffahrt, wieder einmal mehr über flussangepasste Binnenschiffskonzepte nachzudenken, geht allerdings an den Realitäten der Branche vorbei. Martin Staats, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt, erklärt hierzu „Wir können nicht für jeden Fluss das angepasste Binnenschiff bauen. Das mag zwar bei einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verkehren oder Werksverkehren möglich sein, rechnet sich jedoch betriebswirtschaftlich keinesfalls für Schiffe, die auf fast allen europäischen Wasserstraßen aktiv sind. Hier sind nicht nur Tiefgänge der limitierende Faktor, sondern auch Schleusenbreiten und Kammerlängen. Der Bund beabsichtigt nach uns vorliegenden Informationen nicht, diese Bauwerke in ihren Abmessungen nun den neuen, flussangepassten Binnenschiffen anzugleichen. Daher muss der Bund jetzt verstärkt und beschleunigt die sogenannte Abladeoptimierung am Mittelrhein herstellen, d.h. die Vertiefung der Fahrrinne um 20 cm und damit die Angleichung an die Fahrrinne oberhalb und unterhalb der Ausbaustrecke. Die Planungs- und Realisierungszeiträume bei den LNG-Terminals in Wilhelmshaven verdeutlichen sehr eindrucksvoll, dass bei einem höheren Interesse Planungsläufe extrem beschleunigt werden können und den Stillstand in unserer Republik zu durchbrechen helfen. Seit der Wiedervereinigung wurden über zehn neue Planbeschleunigungsgesetze auf den Weg gebracht, leider haben diese den Flussausbau in keinster Weise beschleunigt.“

Droht die Versorgung mit Kohle, Treibstoff, Baustoffen oder beispielsweise Agrargütern auszufallen, weil die Schiffe am Mittelrhein derzeit mitunter nur noch ein Viertel ihrer ursprünglichen Tonnagen tragen können, werden das letztendlich alle über signifikante Wohlstandsverluste zu spüren bekommen. Eine Antwort, wie die Gesellschaft hiermit umgehen will, bleiben das BMDV und die neue Bundesregierung schuldig.

Quelle und Foto: BDB