H2 – diese Formel steht für den Stoff, aus dem die energiepolitischen Träume sind: Wasserstoff. Dieses chemische Element könnte für die Energiewende und die Dekarbonisierung der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Zugleich ist die Wasserstofftechnologie eine Chance für zukünftige Geschäftsfelder. Damit sich regionale und überregionale Akteure, Unternehmen und Wissenschaftler, die im Bereich Wasserstofftechnologie aktiv sind, kennenlernen, vernetzen und Kooperationsmöglichkeiten ausloten, hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zur Wasserstoffkonferenz in den Kaiserhof in Willich eingeladen.

IHK-Vizepräsident Frank Kindervatter begrüßte die rund 110 Teilnehmer: „Es handelt sich um eine enorm vielversprechende Technologie. Alle betroffenen Akteure sollten sich unbedingt mit dem Thema befassen und die Möglichkeiten prüfen.“

Wie vielfältig die Chancen sind, erläuterte Sebastian Seier von der Aachener BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH im ersten Impuls-Referat der Konferenz: „Der Energiesektor ist im Umbruch, die erneuerbaren Energien sind sehr wetterabhängig – hier kommt Wasserstoff ins Spiel. Denn dieser Energieträger hat die wunderbare Eigenschaft, dass man ihn speichern kann.“ Dekarbonisierung und die Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie gingen Hand in Hand. Seier verwies auf die ehrgeizigen Ziele der EU: „Bis 2030 soll eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft in Europa etabliert werden.“ Es solle ein Markt für Wasserstoff als alternativer Energieträger und industrieller Grundstoff geschaffen werden. „Entlang dieser Wertschöpfungsketten gibt es vielfältige Chancen für Unternehmen“, warb Seier. „Erste Pilotanlagen sind bereits angelaufen oder werden konkret geplant.“ Vor allem in den Bereichen Prozesswärme, Rückverstromung, Energietransport sowie beim Zug- und Flugverkehr sieht Seier viel Potenzial. „Eine der spannendsten Fragen dabei ist: Wo bekomme ich überhaupt Wasserstoff her?“

Auf diese Frage ging Dr. Carsten Leder von Thyssengas im zweiten Impuls-Vortrag ein. „Wir als Fernleitungsnetzbetreiber wollen dafür sorgen, dass der Wasserstoff in die Region Mittlerer Niederrhein kommt.“ Für H2 gebe es großes Potenzial in der Industrie, der Mobilität, aber auch im Wärmebereich. „Gasförmige und feste Moleküle tragen maßgeblich zur Deckung des deutschen Energiebedarfs bei. Aus diesem Grund ist ein All-Electric-Szenario unrealistisch“, betonte Leder und erläuterte die Pläne von Thyssengas für den Ausbau eines Wasserstoffleitungsnetzes auf der Basis einer vorherigen Marktanalyse. „Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden wir 2030 eine Wasserstoffleitung mitten durch Ihre Region betreiben“, kündigte Leder an. „Wir prüfen gerne die Anschlussmöglichkeiten für jeden einzelnen Anwender.“

Wie breit das Einsatzspektrum von H2 ist, wurde in den anschließenden Pitch-Runden deutlich. Dabei stellte eine ganze Reihe unterschiedlicher Unternehmen und Akteure ihre Aktivitäten und Angebote im Bereich Wasserstofftechnologie vor. Unter anderem mit dabei: Sebastian Rubin (Stadtwerke Krefeld), Lukas Saars (Hochschule Niederrhein), Dirk Brügge (Wasserstoff Hub RKN / Rheinland), Thomas Schmieder (BOA Metal Solutions GmbH), Stefan Naser (LOHC Industrial Solutions NRW GmbH), Dr. Dieter Ostermann (neo hydrogen sensors GmbH), Margit Roth (Kompetenzregion Wasserstoff Düssel.Rhein.Wupper), Marco Faulhammer (pollution2power) und Janpeter Beckmann (Beratungscenter Wirtschaftsförderung, NRW.BANK).

Zum Abschluss bedankte sich Silke Hauser, Leiterin des IHK-Bereichs Industrie, Klimaschutz und Mobilität, für den spannenden Input und den regen Austausch und appellierte gleichzeitig an die Politik: „Wir haben heute erlebt, dass viele Akteure mit großer Leidenschaft und großartigen Ideen die Wasserstofftechnologie zum Erfolg führen möchten. Doch dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft braucht Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass die Energiewende mit Hilfe von Wasserstoff gelingt.“

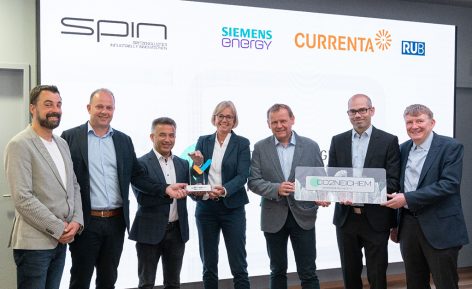

Quelle und Foto: IHK, Dominik Heyer (2.v.l., Referent im IHK-Bereich Industrie, Klimaschutz und Mobilität), Silke Hauser (Leiterin des IHK-Bereichs Industrie, Klimaschutz und Mobilität) und Dominik Baum (3.v.l., Sprecher des IHK-Netzwerks „Energie, Klimaschutz und Strukturwandel“) begrüßten die beiden Impuls-Redner der Wasserstoffkonferenz: Sebastian Seier (l. BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) und Dr. Carsten Leder (Thyssengas GmbH).