„Der Nord-Ostsee-Kanal ist und bleibt von größter Bedeutung, vor allem für die deutschen Nordseehäfen und damit für ganz Norddeutschland. Daran ändern auch konjunkturbedingt schwankende Durchfahrten nichts“, sagte Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK zu Kiel, beim zweiten Maritimen Parlamentarischen Abend der IHK Schleswig-Holstein. Thema: die herausragende wirtschaftliche Bedeutung des NOK für Hamburg und Schleswig-Holstein.

Gäste aus Bundes- und Landespolitik betonten gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, dass in Zeiten von Routenoptimierung und steigendem Klimabewusstsein die Ertüchtigung und effektive Vermarktung des Kanals von großer Bedeutung sind. Ihre Potenziale behalte die international bedeutende Wasserstraße trotz rückläufiger Schiffsbewegungen, sagte Vater. „Um die Leistungsfähigkeit des Kanals auch zukünftig zu sichern, sind vor allem Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung nötig“, mahnte er. „Das erfordert jetzt die richtigen Weichenstellungen von Politik und Verwaltung.“

Das bekräftigt Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft: „Die gerade durch die EU beschlossene Einbeziehung des Seeverkehrs in das System der Abgaben auf Emissionen (ETS) trägt weiter zur hohen Attraktivität des NOK bei. Der Kanal verkürzt nicht nur die Fahrtzeit zwischen Nord- und Ostsee um etwa die Hälfte, sondern trägt direkt zur Kosteneinsparungen bei: Kürzere Fahrtzeiten, geringere Treibstoffkosten, gleichzeitig weniger schädliche Emissionen – das ist gut für das Klima und die Umwelt.“ Der NOK habe auch mehr als 125 Jahre nach seiner Einweihung nichts von seiner Bedeutung eingebüßt. „Damit er seine herausragende Stellung als meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt behält, müssen wir seine Attraktivität erhalten. Dazu gehört eine funktionierende Infrastruktur genauso wie Gebühren, die mit Augenmaß erhoben werden. Die Aussetzung der Befahrensabgabe bis Ende des Jahres ist ein erster richtiger Schritt. Klar ist aber auch, dass weitere Schritte folgen müssen“, macht Brackmann deutlich.

Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz sagte: „Der NOK hat eine weite wirtschaftliche Strahlkraft, die über die Ländergrenzen hinaus spürbar ist. Nicht nur die Häfen profitieren vom Kanal, sondern auch die Werften, Zulieferer und Handwerksbetriebe. Und auch das ‚Hinterland‘ spürt die externen Effekte beim Tourismus oder in der Gastronomie. Der NOK ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel, um die großen Schiffe aus nächster Nähe zu bestaunen oder auf den Ausflugsschiffen einmal quer durchs Land zu fahren. Deswegen setzen wir uns stetig beim Bund dafür ein, dass die Bauvorhaben und Projekte weiter vorangetrieben werden, um den Kanal noch attraktiver zu gestalten. Dazu gehört der bereits begonnene Neubau der 5. Schleusenkammer Brunsbüttel oder die geplante Vertiefung des NOK.“

Ingo Egloff, Vorstandsmitglied bei Hafen Hamburg Marketing e.V., erläutert die Bedeutung des Kanals für Deutschlands größten Hafen: „Der NOK ist eine der Lebensadern für den Hamburger Hafen. Ohne den NOK hätte Hamburg nicht diese starke Drehscheibenfunktion für den Ostseeraum. Der kurze Weg für die Feederschiffe durch den NOK in die Ostsee und zurück sichert dem Hamburger Hafen die Hub-Funktion und ist neben den guten Hinterlandverbindungen per Eisenbahn einer der wichtigsten Faktoren im Wettbewerb Hamburgs mit den anderen Häfen. Der Hamburger Hafen braucht den NOK.“

Frank Schnabel, Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, unterstrich die Bedeutung der Wasserstraße für die Häfen und Gewerbestandorte: „Der Nord-Ostsee-Kanal ist mit knapp 28.800 Schiffspassagen im Jahr 2019 weiterhin die mit großem Abstand meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Für den Hamburger Hafen hat er eine bedeutende Funktion als Transitwasserstraße zwischen Nord- und Ostsee. Ebenso nimmt der Kanal eine herausragende Bedeutung für die durch ihn verbundenen Häfen und auch für die Industrieunternehmen ein, die über die Kanalhäfen versorgt werden. Ohne einen funktionierenden und erreichbaren Kanal wären sowohl die Häfen als auch die Betriebe, die zahlreiche Industriearbeitsplätze sichern und Wertschöpfung in Schleswig-Holstein generieren, abgeschnitten.“

In der anschließenden Gesprächsrunde vertieften die Teilnehmer die Bedeutung des Kanals: Schwerpunkte lagen auf der Zukunftsperspektive Klimaschutz, der Wasserstraße als Wirtschaftsfaktor für Häfen in der Region, Gewerbegebiete und Tourismuspotenziale. Transporte auf dem Wasser weisen eine deutlich bessere Klimabilanz auf als Transporte an Land. Vor diesem Hintergrund kritisierte IHK-Präsident Vater die Dauer von Infrastrukturvorhaben in Deutschland: „Planung und Genehmigung der aktuellen Elbvertiefung haben 16 Jahre gedauert. Die Instandsetzung der Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal und die Verbreiterung der Oststrecke sollen erst 2030 abgeschlossen sein. Wir müssen bei Großprojekten in Deutschland wieder mehr zeitliche Verlässlichkeit erreichen“, forderte er.

Für die Wirtschaft sei der Kanal kein Auslaufmodell. Im Gegenteil: „Wir in Schleswig-Holstein wollen die Antriebswende. Diese wollen wir nicht nur auf der Straße oder der Schiene – wir wollen sie auch auf dem Wasser. Wir entwickeln Technologien, wir haben innovative Werften und wir haben einen Kanal, an dessen Verlauf sich diese alternativen Treibstoffe bunkern und somit die Emissionen verringern lassen,“ entwarf Vater eine Zukunftsvision.

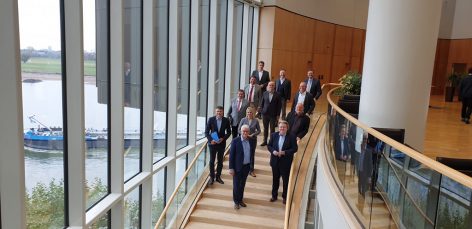

Quelle: IHK Kiel, Foto: IHK Kiel/ Peter Lühr, v.l.n.r.: Klaus-Hinrich Vater, Präsident IHK Kiel; Norbert Brackmann, Maritimer Koordinator der Bundesregierung; Frank Schnabel, Vorsitzender des Gesamtverbandes Schleswig-Holsteinischer Häfen, Ingo Egloff, Vorstand Hafen Hamburg Marketing