Schneller den Engpass am Mittelrhein beseitigen

Der Rhein gehört zu den bedeutendsten Wasserstraßen Europas. Im Mittelrheinabschnitt fahren jährlich rund 50.000 Güterschiffe. Sie transportieren annähernd 60 Millionen Tonnen Ladung pro Jahr. Das ist sowohl für die Wirtschaft als auch für das Klima gut. Denn die Binnenschifffahrt transportiert schwere Güter bei geringem Energieverbrauch und hoher Umweltfreundlichkeit.

Die Engpassbeseitigung Mittelrhein zählt darum zu den wichtigsten Wasserstraßenprojekten im Binnenbereich und soll daher schnellstmöglich umgesetzt werden. Hierzu wurde eine Beschleunigungskommission, bestehend aus Vertretern der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, von Wirtschaft, Industrie und Binnenschifffahrt sowie aus Vertretern von Naturschutzverbänden, eingerichtet. Aufgabe der Kommission ist die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für eine beschleunigte Umsetzung der Maßnahme.

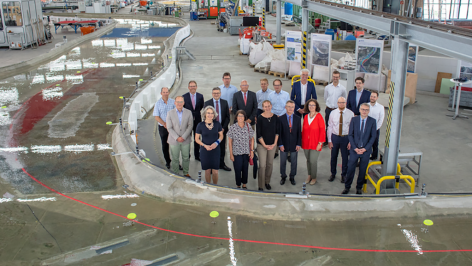

Am 19. Juni fand die 3. Sitzung der Beschleunigungskommission unter der Leitung von Staatssekretärin Susanne Henckel bei der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe statt. Die Kommissionsmitglieder besichtigten hierbei auch das gegenständliche Rhein-Modell „Jungferngrund“ in der wasserbaulichen Versuchshalle. Frau Staatssekretärin Susanne Henckel betonte die Bedeutung der Kommissionsarbeit: „Die Stärke der Beschleunigungskommission liegt in ihrer interdisziplinären Zusammensetzung. Das ermöglicht es uns, Ideen aus allen Blickwinkeln zu entwickeln, Beschleunigungsansätze einzubringen und auf ihre Wirksamkeit hin zu bewertet. Die Bundesanstalt für Wasserbau bringt sich dabei mit viel Know-How und Engagement in die Planungen zur Engpassbeseitigung Mittelrhein ein.“

Der 3. Sitzung voraus gingen eine intensive Arbeitsgruppenphase sowie Expertengespräche. Die identifizierten „Beschleunigungshebel“ wurden hier anhand sogenannter „Steckbriefe“ diskutiert und bewertet.

Nach der Übergabe der Ergebnisse durch die Kommission an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), die für September geplant ist, prüft das BMDV zusammen mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, inwiefern die Ideen für eine beschleunigte Umsetzung der Engpassbeseitigung möglichst kurzfristig umgesetzt werden können.

Für den Schiffsverkehr vom Ober- zum Niederrhein und umgekehrt bildet die Strecke zwischen Budenheim und St. Goar einen abladerelevanten Engpass, was negative Auswirkungen auf den Warenverkehr hat. Sowohl unterhalb als auch oberhalb beträgt die freigegebene Fahrrinnentiefe für die Schifffahrt 2,10 Meter unter einem bestimmten Bezugswasserstand bei Niedrigwasser. Im Projektgebiet liegt die freigegebene Fahrrinnentiefe jedoch nur bei 1,90 Meter. An vielen Tagen im Jahr wird die Transportkapazität der passierenden Schiffe somit deutlich eingeschränkt – und dies auf der gesamten Route des Schiffes bis zum Zielhafen (beispielsweise von Rotterdam bis nach Ludwigshafen).

Quelle und Foto: Bundesanstalt für Wasserbau